1/

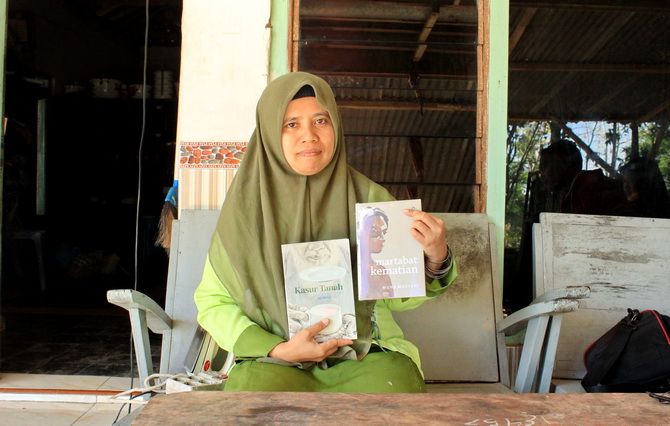

Muna Masyari adalah salah satu perempuan Madura yang mencoba menembus sekat-sekat kebudayaan patriarki lewat dunia literasi. Pendidikan tidak meluluh ada di ruang kelas, gedung-gedung bertingkat, dan kemacetan kota.

Itulah yang Muna rasakan dan lakoni sejak kecil. Perempuan yang lahir dan dibesarkan dengan keterbatasan ekonomi di kampung pedalaman, dan hanya mampu menyelesaikan pendidikan formal di tingkat sekolah dasar (SD).

Namun, dengan kegigihan dan keuletan membaca dan menulis, akhirnya cerpen-cerpen Muna Mansyari nangkring di berbagai media nasional: Jawa Pos, Kompas, Tempo, dan media-media lainnya. Cerpen Kasur Tanah Muna Masyari menjadi Cerpen Terbaik Pilihan Kompas 2017.

Pada 2019, untuk pertama kali, Muna menebitkan kumpulan cerpen Martabat Kematian. Menjelang satu tahun berikutnya, kumpulan cerpen Rokat Tase’ menyusul menjadi koleksi di rak-rak buku pecinta karya sastra.

Muna dalam karya-karyanya sering memotret kehidupan sosial masyarakat Madura, tempat ia lahir dan dibesarkan. Dengan tema-tema lokalitas itu, akhirnya Muna dicatat dalam daftar perempuan yang menggugat Madura dengan karya sastra, yaitu cerpen.

Dalam pandangan Muna, Madura bukan hanya latar peristiwa, tetapi benar-benar menjadi subject-matter, yang digugat, dikaji, ditafsiri ulang oleh penulisnya. Inilah Madura yang dihadirkan dalam cerpen-cerpen Muna Masyari.

Baru-baru ini, wajah Muna kembali berada di halaman depan harian Jawa Pos. Kumpulan cerpennya dengan judul Martabat Kematian dinobatkan sebagai karya sastra terbaik Indonesia dalam Anugerah Sastra Sutasoma Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Muna yang setiap harinya sibuk dengan bekerja menjadi penjahit di kampung, melakoni posisi seorang istri seperti kebanyakan perempuan lain di Madura; tentu hal itu tidak menjadi alasan untuk berhenti berkarya.

Membaca cerpen-cerpen Muna, kita seakan diajak untuk bertamasya dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Di mana Muna memotret dari sudut pandang agama dan sosio-kultural. Hal ini bisa kita temukan dalam setiap karya Muna.

Salah satunya adalah cerpen yang dimuat di Harian Kompas, 8 November 2020. Muna kembali mengagetkan pembaca perihal kehidupan masyarakat Madura. Ia menghadirkan suatu ketimpangan, kalkulasi modal, dan perampasan hak atas petani tembakau yang dilakukan oleh seorang juragan tembakau.

Muna membuka cerpen Ulat Daun Emas dengan ketegangan. Ia mengibaratkan sosok Jhi Sappak dengan ulat. Ulat yang paling menjijikkan, menakutkan, dan mengancam kehidupan.

“Tidakkah kauperhatikan bagaimana sesungguhnya dia seperti ulat? Oh, tentu bukan ulat tanduk hijau berhias garis putih-hitam yang menggemaskan dan sering kauakrabi di tegal itu. Bukan! Dialah ulat yang merayapi dahan-dahan kecil sepertimu. Setiap dahanmu menyumbal tunas-tunas baru, dia datang memamahnya hingga lumat, dan kau menjelma dahan gundul tak berdaya, diam kaku menunggu musim kembali tiba.”

Di sini, Muna sangat jelas memberi gambaran mengenai wajah sosial-budaya masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari. Ada interaksi sosial yang justru menguntungkan pihak yang stratifikasi sosialnya lebih tinggi: memeras kaum lemah dan masyarakat yang secara ekonomi ada di bawah —malah dipaksa tidak berdaya. Selain hanya menunggu, menunggu, dan mengamini nasib buruknya.

Inilah potret kehidupan masyarakat Madura di era sekarang. Haji Sappak, seorang juragan tembakau, di awal musim memberi modal pada petani tembakau tanpa bunga sepersen pun. Tentu dengan syarat saat musim panen tiba, para petani harus menjual hasil penennya pada Haji Sappak.

Sebagai seorang juragan tembakau sekaligus tokoh agama yang setiap tahun menunaikan ibadah haji dan umrah, Haji Sappak memposisikan diri dalam kehidupan masyarakat sebagai tokoh sentral. Disegani, ditokohkan, dan tentu dihormati oleh masyarakat.

Madura, sekali lagi dalam kacamata orang luar, merupakan wilayah yang tingkat keberagamaannya tinggi. Sehingga agama tidak akan luput dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Emosi keberagamaan yang tinggi inilah yang mempengaruhi pola relasi dan interaksi sosial masyarakat dalam membangun solidaritas kelompok begitu kuat. Tak heran jika cita-cita dan keinginan masyarakat Madura adalah menginjakkan kaki di tanah suci, Mekkah.

Agama sudah meresap dalam pundi-pundi kehidupan masyarakat. Meskipun dalam kasus lain, pengetahuan terhadap agama tidak diimbangi dengan keinginan menampilkan pola keagamaan dalam kehidupan sosial. Hal ini bisa kita lihat dalam cerpen Ulat Daun Emas, di mana Haji Sappak terjebak pada egoisme agama dan melupakan kewajibannya dalam solidaritas masyarakat sebagai individu atau sebagai pemangku sistem kapital. Haji Sappak tidak melihat pengorbanan dan perjuangan petani tembakau untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Ketakberdayaan di wahajmu semakin lekat, sepasrah daun dimamah ulat.”

Ini adalah gambaran di mana petani tembakau mengalami masa-masa sulit dan perih dalam menjalani profesi sebagai petani di Madura. Setidaknya petani bukan lagi profesi yang menyenangkan dan menguntungkan, melanjutkan tradisi leluhur dan merawat tanah sangkol dalam masayarakat Madura. Bertani memiliki makna sempit ketika berhubungan dengan modal dan kapitalisme. Menjadi petani berarti bertaruh nasib dan lekat dengan kehidupan yang menuntut untuk sabar dan tabah.

2/

Seorang sosiolog besar, Karl Marx misalnya, menulis bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial masyarakat dan ekonomi. Agama dihadirkan dalam kehidupan bumi. Agama tidak melulu menyoroti kehidupan ketauhidan atau teologi, yang justru memberikan stigma antara pahala-dosa dan surga-neraka.

Dalam kajian cerpen Muna Masyari, bisa dilihat bahwa konsep agama sudah jauh dari makna dan fungsinya. Haji Sappak mereduksi arti agama hanya melulu dalam kegiatan atau ritual agama saja. Belum menyentuh pada nilai-nilai agama itu sendiri. Penindasan terhadap kaum lemah masih dilanggengkan.

Selanjutnya Karl Marx mengkaji peranan agama dalam masyarakat modern, di mana masyarakat adalah masyarakat kapitalistik. Agama di sini tidak memberi jalan keluar apa pun terhadap masyarakat, selain faktor legitimasi dari penindasan kaum pemodal kepada buruh.

Kaum agamawan seringkali memberi harapan palsu, di mana masyarakat hanya diberi kesadaran bahwa ada kebahagian surgawi, yang akan membalas ataupun pengganti dari ketertindasan duniawi.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Misalnya interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan kontrak sosial dalam kesehariannya. Di sinilah, terjadi relasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Lebih lanjut Muna menegaskan dalam cerpennya, bahwa seorang petani tembakau dan juragan tembakau ada ikatan sosial-ekonomi, di mana ada ketergantungan modal dan penindasan di dalamnya. Petani tembaku, tokoh utama dalam cerpen Ulat Daun Emas, hanya dijadikan sebagai objek penindasan dan tempat pencari keuntungan oleh juragan tembau, Haji Sappak. Ia bisa pergi beribadah haji dan umrah setiap tahun dan tidak membayar hasil panen tembakau pada petani.

Agama yang seharusnya hadir untuk menjadi pengayom, mencari ketenangan dan kesejahteraan, berubah menjadi tempat untuk melanggengkan kesengsaraan dan penumpukan modal. Agama justru kehilangan nilai-nilai keagamaannya dalam konteks cerpen Ulat Daun Emas. Di mana keserakahan dan perilaku dehumanisasi diperankan dan dipertontonkan dalam tokoh Haji Sappak. Ia lebih mempentingkan keinginan pribadi untuk bolak-balik ke tanah suci dan membiarkan petani tembakau menanggung keterpurukan ekonomi akibat hasil penennya sering diutangi.

Jadi, ketika kita membaca cerpen Ulat Daun Emas karya Muna Masyari, kita diajak merenung. Memaknai kembali nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dituntut untuk menghadirkan agama yang tidak hanya fokus dengan ritual kegamaan dan melupakan esensi dari nilai-nilai ritual keagamaan itu sendiri.

Muna, seperti biasa dalam cerpen-cerpen yang lain, mengakhiri cerpen Ulat Daun Emas dengan ending menggantung. Menyerahkan kesimpulan sebuah cerita pada pembaca. Ini sangat menarik dan menegangkan.

“Kuperlihatkan selembar kain yang sudah dipotong dengan bentuk kain kafan lapis pertama sambil membayangkan seekor ulat menggeliat kepanasan saat disundut bara ujung rokok.”

Apakah cara kita sudah mengahadirkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap ruang-ruang interaksi sosial? Atau malah melupakan nilai-nilai kemanusian yang ada dalam konsep beragama?

Referensi:

Frans Sartono dan Putu Fajar Arcana, Kasur Tanah, Cerpen Pilihan Kompas 2017, Buku Kompas, 2018, hal. xxi.

Masroer Ch. Jb. Dkk, Bunga Rampai Sosiologi Agama: Teori, Metode dan Ranah Studi Ilmu Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 127.