Kiwari ini, semangat dakwah yang harusnya berorientasi pada mencerdaskan kehidupan umat, jadi kehilangan ruh. Akibatnya, dakwah kebencian pun menjadi lazim. Umat dicekoki permusuhan dan diajak rebutan merasa paling benar. Hal ini seiring dengan munculnya para pendakwah instan yang sebelumnya tidak kita ketahui di mana belajarnya, tiba-tiba menyembul ke permukaan dan fasih mengajak untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Hadis.

Belum lagi meruahnya para pendakwah mualaf dan pendakwah yang baru saja hijrah. Sejatinya, dakwah itu baik dan penting. Namun, menjadi soal lain jika tanpa musabab yang mendesak, seorang pendakwah mualaf secara tiba-tiba menghina keyakinan lamanya. Bisa dicek di mesin pencarian Youtube, betapa dai mualaf tersebut tampak berapi-api melegetimasi agama barunya dengan merendahkan agama lamanya.

Model dakwah yang menjurus kepada kemarahan ini sangatlah jauh dari keramahan. Barangkali juga tidak terlintas dalam pikiran mereka bagaimana cara ampuh membangkitkan simpatik umat. Sehingga jalan dakwah yang mereka tempuh dengan membenci bukan memuji, memukul bukan merangkul, serta menginjak bukan mengajak, akhirnya tidak diminati umat.

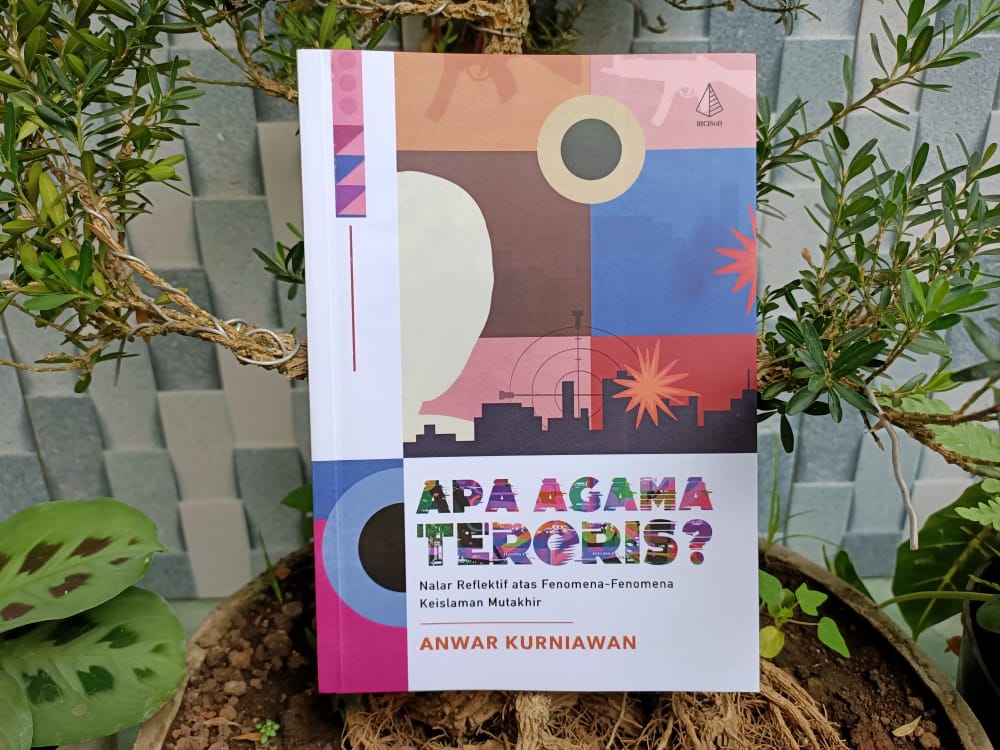

Hadirnya buku Apa Agama Teroris? ini, menyibak kekakuan gaya dakwah para dai yang akhir-akhir ini kian santer diperbincangkan di berbagai media dan meja diskusi. Anwar Kurniawan selaku penulis mengajak kita untuk kembali kepada kesadaran dakwah yang santun, lembut, dekat, dan membekas di hati umat.

Di dalam buku ini, Anwar Kurniawan berkisah setidaknya tiga figur ulama Nusantara yang berdakwah dengan arif, serta menyikapi kompleksnya realitas sosial dengan bijaksana.

Pertama, kisah seorang kiai yang diminta untuk mensalatkan jenazah temannya yang nonmuslim. Tentu saja situasi ini cukup dilematis. Mau disalatkan, tapi yang meninggal nonmuslim. Sementara, jika tidak takziah, tentu tidak elok pula, karena yang meninggal adalah teman karibnya.

Singkat kisah, kiai tersebut mengajak beberapa santrinya menuju rumah duka. Tidak dinyana, kiai itu tetap menunaikan salat di sana. Banyak orang tercengang, termasuk salah seorang dari keluarga duka.

“Maaf, Kiai, mengapa salatnya tidak seperti salah jenazah pada umumnya? Mengapa tadi ada rukuk dan sujud? Terus, jenazahnya mengapa dipindah ke belakang?” seorang keluarga duka menghampiri kiai dan bertanya.

Dengan lembut dan santai kiai itu menanggapi, “Bagi yang sudah tahu jalan, jenazahnya taruh di depan. Biar jadi pemandu jalan. Namun, jika jenazah itu belum hafal jalan, maka ditaruh di belakang.”

Penanya itu pun manggut-manggut. Beberapa hari kemudian, diketahui bahwa yang sedang ditunaikan oleh kiai dan sejumlah santrinya itu adalah salat Dhuhur, bukan salat jenazah. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada dalil atas bolehnya mensalati jenazah nonmuslim. Sementara dalil yang ada adalah kebolehan mendirikan sembahyang di rumah seorang nonmuslim (halaman 69).

Belakangan, ada yang menyebut bahwa kiai yang dimaksud dalam kisah di atas adalah KH Bisri Mustofa, sebagian juga mengatakan bahwa itu adalah KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Tetapi, siapa pun beliau, yang telah dilakukannya merupakan wujud lelaku kearifan dan kebijaksanaan, yang menyikapi manusia dengan kacamata manusia.

Kedua, Anwar Kurniawan mengangkat kisah ulama dari Serambi Mekkah bernama Syekh Abdurrauf as-Singkili. Ulama yang kemudian tinggal di Pantai Kuala Krueng, Aceh, ini meneladankan betapa pendakwah itu harusnya penuh jiwa welas-asih dan tidak gampang menuduh sesuatu yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Kediaman Abdurrauf as-Singkili yang dikelilingi kompleks pelacuran, tidak lantas membuatnya semena-mena untuk menggusur lokalisasi prostitusi itu, tidak pula ia mendatangi para pendosa itu, lalu menghujaninya dengan petuah seperti wala taqrabuz zina. Namun, penulis kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid ini justru mengenalkan dirinya sebagai seorang tabib. Peran tabib yang menyembuhkan berbagai penyakit, menjadikan Syekh Abdurrauf as-Singkili banyak didatangi penduduk setempat.

Setelah Syekh Abdurrauf memastikan bahwa penduduk sekitar telah banyak butuh pada dirinya, perlahan ia bergerak untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dengan sesuatu yang lebih beradab. Perilaku dan tatanan masyarakat yang menyimpang dari ajaran Islam pun berangsur-angsur hengkang (halaman 70).

Demikianlah, jika dakwah didasarkan pada semangat membersamai, bukan menegasi, apalagi membenci, maka hasilnya akan bernapas panjang.

Ketiga, di bagian akhir buku ini, Anwar Kurniawan bercerita model dakwah Gus Dur. Ulama kharismatik yang dikenal nyeleneh ini setiap haulnya selalu ora umum. Gus Dur meninggal di pengujung Desember 2009, tetapi peringatan wafatnya bisa sambung-menyambung, tidak peduli tanggal berapa dan bersamaan dengan momentum apa.

Bahkan, yang memperingati haulnya bukan pihak keluarga besarnya saja, namun juga mereka dari lintas agama, lintas kelompok sosial, lintas generasi, lintas etnis, dan lintas lainnya. Hal ini menunjukkan betapa sosok Gus Dur laksana magnet yang mampu menarik massa, kendati telah wafat.

Gus Dur, bahkan, ketika menjabat sebagai presiden, tidak pernah melakukan pemaksaan-pemaksaan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Bahkan, menyikapi impeachment terhadap dirinya saja, ia tetap santai, alih-alih mempertahankan kekuasaan dengan pertumpahan darah.

“Lha, wong saya maju aja didorong, masa disuruh mundur,” begitu guyon Gus Dur (halaman 171).

Dan pada masa pemerintahan Gus Dur, umat Konghucu kembali dilegalkan untuk mengekspresikan keyakinannya. Hal ini Gus Dur lakukan, sebab ia memandang dan menyikapi manusia dengan kacamata manusia. Inilah yang barangkali menjadi alasan mengapa sosok Gus Dur sampai kiwari ini tetap mendapat tempat di hati sanubari semua penganut agama dan semua golongan.

DATA BUKU

Judul Buku: Apa Agama Teroris?

Penulis: Anwar Kurniawan

Penerbit: Ircisod

Cetakan: I, Agustus 2022

Tebal: 178 Halaman

ISBN: 978-623-5348-09-4