Kisah Nabi Musa melawan penindasan yang dilambangkan melalui Firaun terus abadi. Bukan hanya karena kisahnya diabadikan dalam kitab-kitab suci, tapi tersebab perjuangan Nabi Musa sejatinya adalah perjuangan kaum lemah melawan tirani sepanjang sejarah umat manusia. Di masa kini, banyak muncul Firaun-Firaun baru, sebanyak munculnya Musa-Musa palsu.

Setiap kali nama Nabi Musa AS disebut, kebanyakan dari kita akan segera mengingat mukjizat-mukjizat dahsyat: tongkat yang membelah laut, tangan bercahaya, dan air yang memancar dari batu. Namun, jarang yang mengingat Musa sebagai pembela kaum tertindas, seorang nabi yang turun ke medan sejarah dengan membawa misi sosial dan politik yang radikal: membebaskan rakyat dari tirani, dan membangun syariat yang adil.

Padahal, Al-Qur’an mengangkat kisah Musa lebih banyak dari nabi-nabi lain. Bukan tanpa alasan. Perjalanan Musa menyimpan pelajaran penting yang selalu relevan, terutama ketika rakyat sedang dicekik oleh ketidakadilan dan kesenjangan.

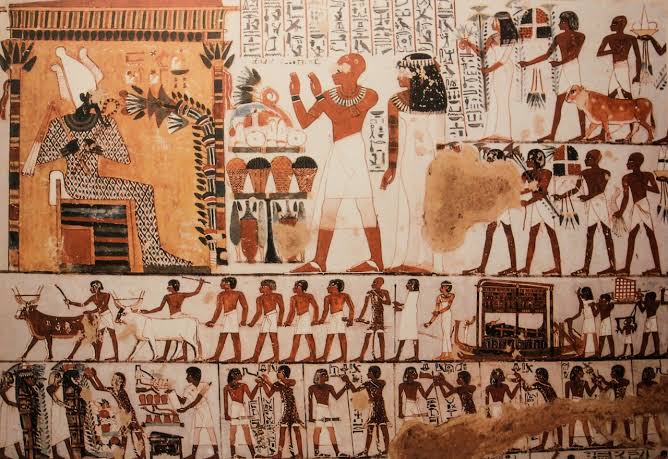

Musa lahir dalam situasi yang getir. Ia berasal dari Bani Israil, bangsa minoritas yang dijadikan budak oleh penguasa Mesir. Firaun—yang oleh banyak sejarawan diidentifikasi sebagai Ramses II—memimpin sistem kerajaan yang otoriter, memecah-belah rakyat, dan menindas satu kelompok demi kelanggengan kekuasaannya.

Sebagai mana di dalam Al-Quran:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَاۤىِٕفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۤءَهُمْ ۗاِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Firaun) termasuk orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qasas Ayat: 4)

Inilah awal mula misi kenabian Musa: bukan sekadar ritual keagamaan, atau rutinitas ritual belaka tetapi pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan. Musa tidak turun sebagai seorang imam yang hanya berdakwah di mimbar, tetapi sebagai pemimpin revolusioner yang berani menghadapi simbol kekuasaan terbesar saat itu: Firaun.

Setelah menyelamatkan Bani Israil dari Mesir, Musa tidak lantas menuntut istana atau tahta. Di tengah gurun pasir, ia mengajarkan hukum-hukum Tuhan—yang dikenal dalam Taurat—untuk membangun peradaban baru berbasis keadilan.

Syariat Musa meliputi perintah-perintah dasar: jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati orang tua, dan sembahlah hanya satu Tuhan. Namun di balik itu, terdapat hukum-hukum sosial yang sangat progresif:

Setiap tujuh tahun (tahun sabat), tanah dibiarkan tanpa digarap agar bisa dinikmati orang miskin. Setiap lima puluh tahun (tahun yobel), semua utang dihapus dan tanah kembali ke pemilik awal. Setiap petani diminta menyisihkan sepersepuluh hasil panennya untuk suku Lewi dan kaum miskin (syariat ini masih ada dan lestari dengan fatsal tersendiri di dalam Fathul Qarib tentang zakat tsimar dan zuru’).

Dan inipun termaktub dalam perjanjian lama: “Apabila ada orang miskin di antara kamu… janganlah kamu mengeraskan hati dan menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin.” (Ulangan 15:7).

Ini bukan sekadar perintah spiritual. Ini adalah sistem distribusi ekonomi, agar kekayaan tidak terakumulasi di tangan segelintir elite.

لكي لا يكون دولة بين الأغنياء

Artinya: Karena supaya tidak berputar dalam lingkaran elite.

Sayangnya, banyak umat beragama hari ini melupakan aspek sosial dari agama. Mereka menjadikan agama sebagai ruang privat, penuh ritual dan simbol, tapi kehilangan roh perjuangan. Mereka mempelajarinya, menghafalkannya, tapi hanya menyampaikannya kembali, bukan mengamalkannya sehingga ajaran agamanya pun hanya berputar di dalam mata pelajaran dan bukan dalam anatomi ajaran.

Karl Marx pernah mengkritik agama sebagai “candu masyarakat.” Namun kritik ini lahir karena agama sering dibajak penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Musa justru membalik itu: ia menjadikan wahyu sebagai senjata pembebasan.

Tan Malaka, tokoh revolusioner Indonesia, pernah berkata: “Kita hendak mendirikan satu dunia di mana tiap-tiap orang akan mendapatkan keadilan sosial.” Begitu pula Mohammad Hatta: “Kemerdekaan hanya berarti apabila mengandung keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Bahkan KH Wahid Hasyim, ulama pendiri NU, menegaskan: “Islam adalah agama pembebas, bukan agama penjajah.” Musa adalah manifestasi dari semua itu: agama yang membebaskan, bukan membelenggu.

Banyak tokoh besar lahir dari penderitaan. Namun tidak sedikit dari mereka, setelah mendapatkan kekuasaan, justru berubah menjadi tiran baru. Menjadi Firaun baru. Sejarah dipenuhi contoh orang-orang yang mulanya melawan ketidakadilan, lalu menjadi bagian dari mesin penindas ketika berada di puncak. Menjadi antek dari sistem “firaunistik”.

Namun tidak demikian dengan Nabi Musa, dulu. Setelah berhasil memimpin Bani Israil keluar dari Mesir, Musa tidak menuntut istana, tidak menciptakan sistem kekuasaan turun-temurun, bahkan tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan absolut. Ia justru sibuk membangun masyarakat berdasarkan hukum Tuhan, menyusun struktur sosial yang adil, dan terus menerus menasihati umatnya —yang justru sering membangkang.

Musa berkata kepada kaumnya: ‘Wahai kaumku! Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar berserah diri.'”

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ (QS Yunus: 84).

Musa bahkan pernah merasa lelah dan marah ketika rakyatnya kembali menyembah patung anak sapi. Tapi ia tidak membunuh mereka secara sewenang-wenang. Ia berdoa, menegur, dan memohon ampun bagi mereka. Ia adalah pemimpin yang tegas terhadap kesalahan, tapi tidak rakus terhadap kekuasaan.

Dalam Taurat pun diceritakan, Musa menolak hidup mewah di istana dan memilih penderitaan bersama rakyatnya: “Musa… lebih memilih menderita sengsara bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sesaat dari dosa.” (Ibrani 11:24–25)

Ia tidak berubah menjadi “Firaun baru”. Bahkan ketika rakyatnya meminta dia dijadikan raja, Musa tidak pernah menobatkan dirinya sebagai raja. Ia tetap menjadi hamba Allah dan pelayan umat.

Sikap Musa ini memberikan pelajaran penting bagi siapa pun yang pernah mengklaim sebagai “wakil rakyat”, “pejuang”, atau “utusan perubahan”. Bahwa perjuangan sejati tidak berhenti ketika kursi telah diraih. Justru setelah itu, kesetiaan terhadap nilai keadilan diuji.

Hari ini, kita menyaksikan begitu banyak “Musa palsu”. Mereka turun ke jalan bersama rakyat, namun ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, mereka membangun istana yang sama besar dengan Firaun yang dulu mereka kutuk. Mereka lupa bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat pembalasan dendam sosial. Mereka telah berubah menjadi Firaun-Firaun baru.

Musa adalah pengecualian. Ia tetap sederhana, tetap membela, tetap menyampaikan kebenaran meski tidak populer. Kita tidak butuh nabi baru. Tapi kita butuh sudut pandang baru, meneladani cara Musa menjaga diri agar tidak menjadi penindas baru. Menjadi Firaun baru.

Sudah saatnya kisah Musa tidak hanya dibacakan di mimbar-mimbar sebagai pelipur lara atau kisah heroik masa lalu. Ia harus dihidupkan dalam gerakan sosial dan kebijakan publik. Harus ada syariat dalam arti luas—yakni tata hukum, ekonomi, dan kepemimpinan—yang berpihak pada kaum kecil.

Sebagaimana Musa memimpin rakyat tertindas menuju tanah yang dijanjikan, kita pun harus memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang berkeadilan, bukan sekadar makmur bagi segelintir. Musa bukan hanya nama. Ia adalah misi. Dan selama masih ada rakyat yang ditindas, misi Musa belum selesai. Dan Firaun-Firaun baru harus dienyahkan.

Tasikmalaya, 22 Mei 2025.