Peran motherhood dalam masyarakat Indonesia, Jawa khususnya, menempatkan pengasuhan anak dari kecil sampai menjelang dewasa dengan dibebankan kepada sosok ibu sehingga memungkinkan ketidak-terpisahan antara anak dan ibunya. Meskipun dalam konteks zaman yang terus berubah, banyak pasangan mulai mendialektikakan peran motherhood ini antara perempuan sebagai ibu dan laki-laki sebagai ayah. Cerita tentang motherhood ini juga muncul menjadi isu serta diskursus dalam kisah-kisah fiksi yang bisa diinterpretasi dengan pemaknaan yang beragam.

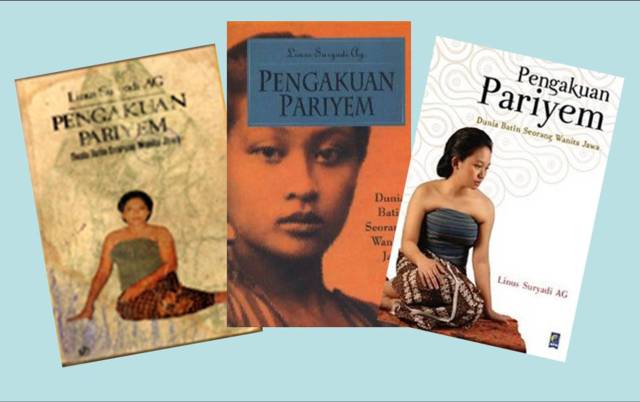

Tulisan singkat ini ingin melihat bagaimana motherhood dikonstruksi dalam teks dan dinegosiasikan oleh tokoh Pariyem dalam prosa liris Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG. Novel Pengakuan Pariyem, berlatar tahun 1970-an pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, mengisahkan seorang permpuan bernama Pariyem yang menuturkan kembali kisah hidupnya dengan sudut pandang aku dan ditujukkan kepada seseorang bernama Mas Paiman.

Diceritakan bahwa Pariyem yang berasal dari Wonosari, Gunung Kidul bekerja sebagai babu di keluarga Ndoro Kanjeng Cokro Sentono, ndalem Suryo Mentaraman, Yogyakarta. Di sana, ia hamil setelah melakukan hubungan seksual bersama anak Ndoro Kanjeng, Den Bagus Ario. Menanggapi kehamilan yang menyangkut anak lelakinya itu, Ndoro Kanjeng memutuskan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan; Pariyem diantar pulang ke Wonosari sampai melahirkan anaknya lalu diminta kembali lagi ke Yogyakarta untuk bekerja seperti biasa. Sementara anak yang lahir diakui sebagai anak Den Bagus Ario serta bagian keluarga Cokro Sentono meskipun tanpa pernikahan.

Dalam cerita Pariyem, peran motherhood yang dilakukan Pariyem berbeda dari apa yang dilakukan oleh ibunya, Parjinah. Kedua orang tua Pariyem yang awalnya seniman, setelah geger G-30-S/PKI kehilangan pekerjaannya karena kegiatan kesenian kethoprak dan ledhek menjadi punah. Mereka kemudian tinggal di Wonosari, Gunung Kidul menjadi petani, “bercocok tanam di ladang” (Pengakuan Pariyem, hal 28) dan di sanalah Parjinah mengasuh Pariyem serta kedua adiknya di tengah aktivitas bertani dan berjualan ke pasar.

Sementara Pariyem, ia melakukan urbanisasi dengan bekerja ke kota, meninggalkan Wonosari karena motif ekonomi. Sebagai petani, orang tuanya tidak memiliki lahan sebab mereka “menggarap bengkok pak Sosial” yang luasnya “hanya tiga petak kecil-kecil” (Pengakuan Pariyem, hal 4). Di sana, Pariyem tidak memiliki jatah pekerjaan yang memberdayakan secara ekonomi sebab lahan yang digarap juga tidak terlalu luas dan perannya tidak terlalu dibutuhkan, sehingga bekerja ke kota menjadi satu-satunya solusi ekonomi untuk membantu perekonomian keluarganya yang “melarat”.

Di kota, Pariyem hamil dengan anak majikannya, Den Bagus Ario, seorang mahasiswa filsafat yang tergila-gila kepada kecantikan Pariyem. Keputusan keluarga Cokro Sentono untuk memulangkan Pariyem sampai melahirkan lalu kembali lagi bekerja di Ndalem Suryo Mentaraman membuat Pariyem meninggalkan anaknya untuk tinggal bersama keluarga Pariyem di Wonosari. Tentu saja keputuskan meninggalkan anak ini bukanlah kemauan Pariyem, sebab penggambaran Pariyem sendiri tentang motherhood justru “tak siang tak malam tak pagi tak petang/ selalu ibu yang menggula-wenthah anaknya… digendongnya ke mana pun pergi (Pengakuan Pariyem, hal 211-212) yang menunjukkan keinginannya untuk selalu bersama dengan anaknya.

Yang menentukan berpisahnya Pariyem dengan sang anak adalah Ndoro Kanjeng. Saat mengetahui kehamilan Pariyem, ia berkata “Pekerjaanmu tak berubah, sebagai biasa/ hanya selama setahun tinggal di dusun… Kowe bertugas merawat diri dan si thuyul/ sedang semua kebutuhan nanti tersedia.” (Pengakuan Pariyem, hal 201-202). Meskipun sebulan sekali Pariyem menengok anaknya, perkataan Pariyem “Demi anak segala rintangan saya tempuh/ mati pisan saya lakoni… saya pun kini mondar-mandir… antara kota Ngayogya dan dusun Wonosari” (Pengakuan Pariyem, hal 240) menunjukkan bahwa sebenarnya ia ingin selalu bersama dengan anaknya.

Menurut kritik feminis, ruang domestik dalam hal aktivitas reproduksi menjadi akar subordinasi terhadap perempuan. Tetapi peran reproduksi ini dikontestasikan dan dinegosiasikan sebagai respon terhadap apa yang terjadi di luar ruang domestik. Dan dengan pulang-pergi sebulan sekali dari Yogyakarta ke Wonosari itulah, Pariyem menegosiasikan peran motherhood-nya.

Pariyem menjadi perempuan yang tidak dinikahi oleh pasangannya namun memiliki anak dari hubungan di luar pernikahan tersebut. Dalam konteks masyarakat feodal, identitas Pariyem sebagai seorang babu, golongan rakyat biasa dan bukan bangsawan, menempatkannya pada posisi yang tidak bisa menawar sabda Ndoro Kanjeng. Ada alasan kenapa Pariyem diminta untuk pulang, melahirkan anaknya, lalu kembali bekerja tanpa membawa serta anaknya ke Yogyakarta. Tentu saja sebab Endang, anak Pariyem bersama Den Bagus, adalah anak di luar pernikahan yang keberadaannya bisa mengancam wibawa kekuarga Cokro Sentono.

Adrienne Rich mengatakan bahwa pengalaman motherhood dan seksualitas pada perempuan hampir selalu ‘dipaksa menyerah’ pada kepentingan atau keinginan patriarki. Dalam fiksi Pengakuan Pariyem, Pariyem terpaksa harus meninggalkan anaknya demi kepentingan Ndoro Kanjeng Cokro Sentono untuk menjaga wibawa keluarganya. Ia bukan istri sah dan tidak akan pernah menjadi salah satunya, tidak diikat perkawinan sah, dan yang berkuasa membuat keputusan tentang anak yang dikandungnya sendiri adalah keluarga laki-laki, keluarga Den Bagus.