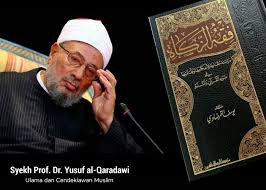

Nama yang cukup familier di kalangan para santri saat menyebut salah satu tokoh pembaharu Islam kontemporer adalah Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Kemasyhuran ini tak lepas dari jasa-jasanya dalam mereduksi pemahaman-pemahaman usang dalam dunia Islam dengan fatwa-fatwa yang lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.

Beliau dianggap sebagai salah satu ulama yang memiliki kapasitas mumpuni dalam menginterpretasikan teks-teks klasik menggunakan ijtihad kontekstual mau pun maqasid syariah. Terbukti dengan banyaknya karya-karya beliau yang dijadikan pegangan mau pun rujukan seluruh umat Islam.

Meski begitu, ada saja yang menganggap tokoh asal Mesir ini sebagai tokoh radikal dan liberal yang tak pantas dilabeli sebagai ulama, apalagi seorang mujaddid. Pemahaman ini diperoleh ketika hanya melihat status Al-Qardhawi yang diketahui menjabat sebagai ketua spiritual Ikhwanul Muslimin, yang dikenal sebagai golongan islamisme radikal dengan salah satu tokohnya Sayyid Qutb. Padahal, beliau sangat menentang pemikiran Sayyid Qutb, seperti klaim kafir secara serampangan dan perintah melakukan jihad pada masa kini.

Terlepas dari itu semua, saya sendiri merasakan betapa segarnya pembahasan yang beliau sajikan ketika mendapat kesempatan mempelajari salah satu karyanya yang berjudul “Fikih Zakat”. Kesan inovatif, orisinalitas, dan kreativitas dari kitab ini bahkan dapat dirasakan saat baru membuka kata pengantar.

Dalam pengantarnya, Al-Qardhawi menyebutkan bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam yang memiliki nilai ekonomis dan sosial. Menurutnya, zakat tidak cocok jika dikelompokkan dalam kajian ibadah yang terkenal kaku dan ketat. Zakat lebih cocok jika dikelompokkan dalam bidang muamalah yang lebih elastis. Ini karena zakat memiliki nilai-nilai tentang sistem keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan struktur sosial kemasyarakatan.

Terkait pembahasan zakat yang dalam literatur fikih klasik dikelompokkan dalam bab ibadah, itu tidak lain karena zakat dianggap satu kesatuan dengan salat, memandang banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan salat sekaligus zakat. Beliau juga mengutip Q.S. 9:11 yang menerangkan bahwa seseorang dianggap sebagai saudara seiman jika ia telah menunaikan zakat, di samping ia telah beriman dan melaksanakan salat.

Hal ini memantik respons dari berbagai kalangan pemikir Islam guna berlomba-lomba membahas ketentuan-ketentuan zakat. Seperti yang dilakukan para mufasir dengan mengelompokkan ayat-ayat terkait zakat untuk kemudian ditafsiri sesuai dengan metode yang digunakan.

Tak ingin kalah, para muhadis juga melakukan hal yang sama dengan menjadikan bab-bab khusus yang membahas hadis-hadis tentang zakat, seperti yang ada dalam Al-Muwatta’ dan Sahih Bukhari-Muslim. Demikian juga yang dilakukan oleh para fukaha dalam mencantumkan kajian zakat yang terselip di bab-bab fikih tradisional secara universal. Selain itu, ada juga yang menyertakan pembahasan zakat dari aspek ekonomi dan sosial-kemasyarakatan, seperti dalam kitab Al-Kharraj milik Yahya bin Adam, Al-Ahkam As-Sulthaniyah karya Al-Mawardi, dan As-Siyasah As-Syar’iyah buah pemikiran Ibnu Taimiyah.

Namun itu semua tak membuat Al-Qardhawi puas. Meski pembahasan zakat sudah melimpah ruah, Ia menilai bahwa seharusnya kajian tentang zakat mendapatkan atensi lebih dari pada sekadar diselipkan dalam diskursus keilmuan Islam. Analisis zakat yang sudah-sudah tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman.

Wajar, karena para ulama klasik menyesuaikan dengan gaya bahasa dan perkembangan pada waktu itu, sebagaimana pepatah mengatakan “setiap masa memiliki bahasa, dan setiap tempat memiliki ungkapan tersendiri”, atau kaidah fikih yang menyatakan “bahwa hukum berubah sesuai kondisi, masa, dan karakter seseorang.”

Jika dulu objek zakat hanya meliputi pertanian, hewan ternak, harta dagang dan harta simpanan, maka Al-Qardhawi dalam karyanya menambah dengan memasukkan zakat penghasilan profesi, saham, dan instrumen keuangan. Hal ini meniscayakan bahwa profesi-profesi yang tidak ada pada zaman dulu seperti dokter, insinyur, hingga konten kreator juga dikenai zakat jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.

Kemudian, dalam zakat tanaman dengan menggunakan metode qiyas, Al-Qardawi meratakan semua jenis tanaman dan tidak hanya terbatas pada gandum, anggur, maupun kurma. Tak hanya itu, dalam konteks pendistribusian zakat, Al-Qardhawi memperluas dengan mengedepankan model produktif dari pada konsumtif.

Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan-pembahasan dalam kitab ini yang merefleksikan betapa pentingnya rekonstruksi zakat pada era modern. Langkah-langkah berani yang dilakukan Al-Qardhawi, tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam bidang-bidang agama secara utuh, menyeluruh, komprehensif.