Mendengar kata Blawong, pikiran kita akan berkelana mencoba mengilustrasikan Blawong itu apa dan seperti apa. Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu, terdapat di istana Kerajaan Brawijaya. Ada yang bilang milik Prabu Hayamwuruk. Alunan suaranya mengagumkan. Semua akan terpana tatkala Blawong sedang berkicau, seolah burung itu punya khrisma mistis yang luar biasa.

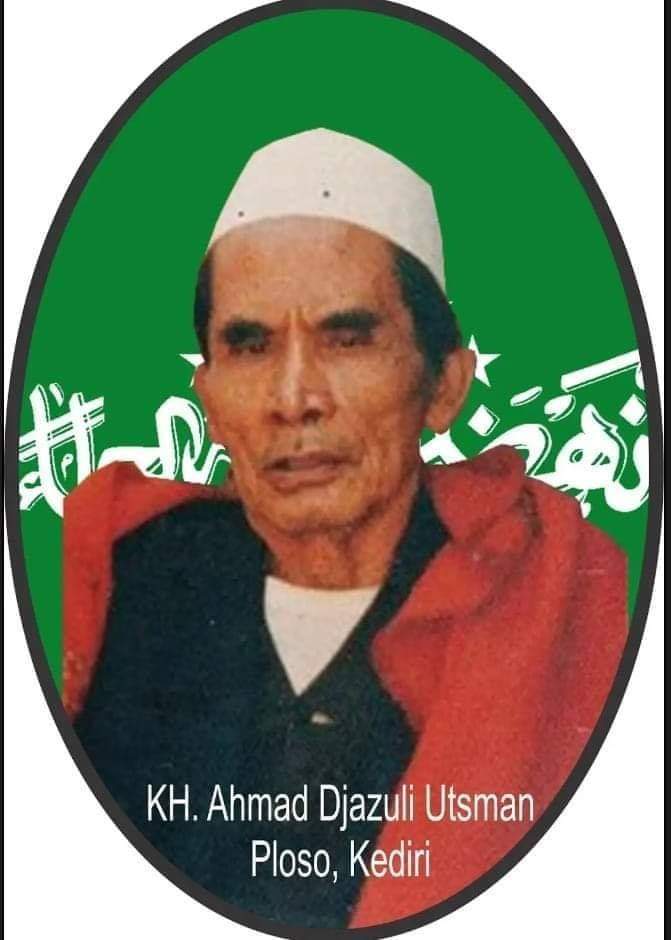

Julukan Blawong oleh KH Zainuddin Mojosari disematkan kepada KH Ahmad Djazuli Utsman bin Sahal, Ploso Mojo, Kediri. Sebab, menurut duru KH Wahab Hasbullah ini, kelak Mas’ud (nama kecil KH Ahmad Djazuli) akan menjadi ulama besar, yang selanjutnya mencetak generasi-generasi yang unggul.

Banyak kisah dan kesaksian keluarga, para kiai, dan santri tentang kecintaan beliau terhadap ngaji. Bahkan, salah satu prinsip hidup yang ditanamkan adalah afdholut thuruq ilallah thariqatut ta’lim wat ta’allum (sebaik-baik tarekat menuju Allah adalah belajar dan mengajar). Ada suatu cerita, ketika beliau menunaikan rukun Islam kelima, yakni perjalanan menuju Baitullah, selama di kapal uap inilah beliau gunakan nderes, ngelalar nadzaman “uqudul juman”, kitab Balaghoh (sastra) karya Syekh Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthi. Bagi beliau, tekun atau sungguh-sungguh (mempeng) adalah kunci utama.

Ibadah haji sejak dari dulu adalah pilihan. Tidak semua orang bisa berangkat haji meskipun dia memiliki bekal yang sangat cukup. Belum lagi ujian tatkala tiba di Makkatul Mukarromah. Apalagi, kala itu di tanah Hijaz terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahabi yang diprakarsai Abdul Aziz as-Su’ud.

Sesampainya di Mekkah, KH Ahmad Djazuli menggunakan kesempatan untuk berguru kepada para ulama Tanah Hijaz hampir dua tahun. Di samping itu, beliau juga mengajar di kota suci ini. Akan tetapi, kabar memburuknya situasi politik di Tanah Hijaz pada tahun 1922 membuat sedih dan resah KH Djazuli. Peperangan pun tak terelakkan. Sehingga ada pemberlakuan hukum darurat perang, yakni seluruh warga asing harus menghentikan segala kegiatan, termasuk perjalanan Mekkah-Madinah. Karena situasi seperti ini, pihak aparat pemerintah akan memulangkan secara paksa bagi warga asing ke asal negaranya.

Namun, KH Djazuli tidak menyerah begitu saja. Beliau bertekad untuk ziarah ke Madinah. Sebab, selama berada di Tanah Hijaz, beliau belum sempat ziarah ke Madinah. Akhirnya, beliau berjalan kaki dari Mekkah menuju Madinah bersama enam temannya. Mereka bertujuh membawa sedikit bekal sambil mengalungkan guriba (kantung wadah air dari kulit kambing) di leher masing-masing.

Berjalanlah rombongan kecil ini melintasi hamparan padang pasir yang tandus. Sejauh mata memandang yang tampak adalah lautan pasir, gunung-gunung batu yang terjal. Tak ada pohon rindang seperti di tepi pantai. Karena terik matahari mencapai 40°-55° C, sementara perbekalan air semakin menipis, sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati, apalagi bagi rombongan kecil yang berasal dari negara yang beriklim sedang.

Ciutkah nyali mereka? Tidak! Sebab, tekad mereka untuk bertemu dan pamitan kepada Rasulullah sangat bulat. Meskipun jarak yang ditempuh mencapai 498 Km (hampir sama dengan jarak Surabaya-Tegal) mengakibatkan tubuh dan kaki penuh luka karena cuaca yang sangat ekstrem, mereka tetap melanjutkan langkah.

Jika panas terik telah menyengat, sekitar jam 11.00 siang, mereka istirahat di tempat yang saat itu dijumpai, kadang menemukan timbunan batu di lereng gunung, dan ada mata airnya (wadi). Namun, bila tidak menjumpai tempat seperti itu, mereka berhenti dan tidur di tengah padang pasir. Digalinya padang pasir itu, lalu masing-masing memendam badannya sampai batas leher, hanya kepala yang kelihatan. Tujuannya agar tidak terserang heat stroke (penyakit akibat sengatan panas padang pasir).

Namun, di saat-saat seperti itu, mereka tetap ngaji. Bila memungkinkan, mereka duduk melingkar dan memulai ngaji kitab Minhatul I’rob, tentang nahwu. Sayangnya, kitab ini rusak, akibat pinggiran kitab disobek untuk membungkus tembakau, sebagai pengganti bekal makanan yang semakin menipis.

Akhirnya, mereka bertemu suku Badui, dan mereka ditolong lalu dipersilakan singgah di gubuknya. Di sinilah rombongan kecil ini mengisi bekal. Sementara itu, suku Badui menyembelihkan kambing untuk menyuguhi KH Djazuli beserta teman-temannya. Usaikah perjalanan itu?

Rombongan kecil ini tetap melanjutkan perjalanan, hingga berjumpa dengan suku Badui lainnya. Akan tetapi, suku Badui kali ini memiliki niat jahat, bermaksud merampok. Sebelum insiden terjadi, salah satu rombongan kecil ini berkata: “kami faqir-faqir dari Tanah Jawa akan berziarah ke makam Rasulullah.” Badui-badui itu terketuk hatinya, malahan mempersilakan mereka istirahat dan memberi makan minum untuk rombongan ini.

Hari demi hari mereka lalui dengan terus berjalan dalam kondisi memprihatinkan. Sendal jebol, kaki-kaki membengkak, surban dan celana pun disobek untuk alas kaki. Kini mereka tidak punya apa-apa lagi buat makan dan minum. Saat itulah KH Djazuli berkata kepada teman-temannya: “Aku akan berdoa, kalian semua mengamini.”

Tak lama berselang, muncullah seorang berbaju putih memanggil dari kejauhan sambil berisyarat dengan tangan. Orang asing itu mempersilakan rombongan masuk gua. Selanjutnya disuguhi aneka makanan, minuman, dan buah-buahan. Peristiwa ini terjadi berulang kali. Anehnya, setelah pamit berangkat melanjutkan perjalanan dan menoleh ke belakang, tempat yang disinggahi tadi hilang.

Tibalah rombongan kecil ini di kota Madinah sekitar jam 16.30, setelah sebulan lebih melewati ganasnya padang pasir. Hampir sebulan pula mereka tinggal di Madinah, sebelum akhirnya ditangkap pemerintah kerajaan as-Saud dan dipulangkan ke Tanah Air. Konon, setelah penangkapan, KH Djazuli dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Petugas tidak memberi kesempatan untuk berkemas-kemas, pamitan atau mengurusi barang, dan kitab-kitabnya di Mekkah. Hanya kitab Dalailul Khairat yang terbawa pulang. KH Djazuli pun berdoa “Saya pasrahkan kitab-kitab ini kepada-Mu, ya Allah.”

Menurut kisah yang saya ingat, kitab Dalailul Khairat yang dibawa KH Djazuli adalah kitab pemberian dari orang yang tidak dikenal. Anehnya, setelah dikroscek, orang yang memberikan kitab itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Dia bernama Habibullah As-syinqithi. Namun, menurut buku Sang Blawong Pewaris Keluhuran, dia bernama Ibrahim At-taimiy. Wallahualam. Dari kisah haji tersebut, dapat diambil hikmah bahwa menunaikan ibadah haji bukanlah untuk senang-senang, bukan pula untuk mengangkat strata sosial, belanja, cari oleh-oleh, ajang pamer. Akan tetapi, ibadah haji adalah perjuangan. Ibadah yang menguras lahir batin dengan cucuran keringat seraya bertasbih, bertahmid hanya menggapai ridlo Allah dan berjumpa Rasulullah. Alangkah malunya, bilamana bangga dengan status haji namun jiwa raga tetap jauh dari Allah dan Rasulullah.

KH Djazuli pulang dengan tanpa membawa oleh-oleh layaknya Pak Haji pada umumnya yang berwajah ceria memakai pakaian jubah, serban, bawa kurma, dan air zamzam. KH Djazuli pulang ke Tanah Air dalam keadaan sakit, tidak dapat turun sendiri dari kendaraan dikarenakan kakinya sobek dan baju yang terkoyak. Beliau berangkat dan pulang penuh derita. Akan tetapi di balik itu semua, ayah dari Kiai Din, Kiai Dah, Gus Miek, Kiai Fuad, Kiai Munif, dan Bu Nyai Badriyah ini telah membawa “oleh-oleh” yang sangat berguna, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakatnya, yakni Haji Mabrur dan ilmu agama (dari beberapa ulama hijaz) yang diajarkan kepada putra-putri dan santrinya sebagai bekal di dunia dan akhirat.

Khushuson Simbah Kiai Djazuli bin Utsman bin Sahal, Alfatihah…