Pernahkah kita merasa takut, penasaran, dan akhirnya justru menjadi begitu akrab dengan teknologi baru? Misalnya, saat pertama kali mendengar tentang kecerdasan buatan (AI), mungkin muncul kekhawatiran: apakah ini akan menggantikan pekerjaan manusia? Apakah generasi mendatang tidak perlu lagi belajar karena semuanya bisa dikerjakan oleh mesin?

Namun seiring waktu, kita mulai mencobanya—mengetik beberapa baris perintah, bermain dengan chatbot, atau menyunting gambar menggunakan AI. Tanpa disadari, teknologi itu menjadi bagian dari rutinitas. Dan ternyata, pola ini telah berulang sepanjang sejarah peradaban manusia.

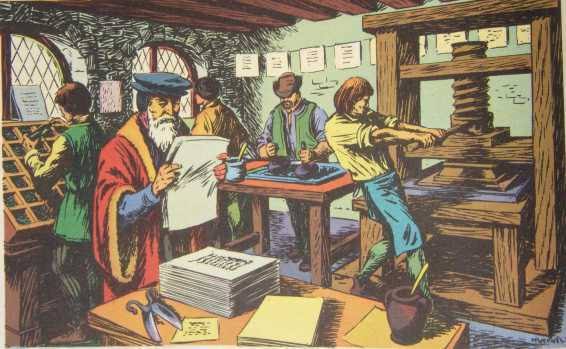

Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan yang cukup konsisten dalam menyikapi kemunculan teknologi: takut terlebih dahulu, penasaran kemudian, dan akhirnya menyesuaikan diri hingga merasa nyaman. Ketika Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada abad ke-15, sebagian kalangan—terutama yang memegang otoritas pengetahuan—menganggapnya sebagai ancaman.

Buku yang sebelumnya dikendalikan secara terbatas kini dapat diakses lebih luas. Ketakutan itu muncul karena perubahan tersebut mengguncang tatanan yang telah mapan. Namun beberapa dekade kemudian, justru teknologi inilah yang mendorong lahirnya era pencerahan. Mesin cetak dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah intelektual umat manusia.

Hal serupa terjadi pada masa revolusi industri. Ketika mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia, keresahan pun meluas. Muncul gerakan-gerakan perlawanan seperti Luddite di Inggris—sekelompok pekerja yang menghancurkan mesin-mesin karena khawatir kehilangan pekerjaan. Reaksi tersebut cukup wajar.

Perubahan besar memang sering kali memicu kecemasan kolektif. Namun setelah melalui masa transisi, masyarakat mulai menemukan cara baru untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Mesin tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai alat bantu yang mempercepat produksi, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang-peluang baru dalam struktur sosial dan ekonomi.

Kita menyaksikan bagaimana masyarakat terus-menerus terkejut, takjub, lalu perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Dari penemuan mesin cetak, listrik, radio, internet, hingga artificial intelligence hari ini, semua muncul membawa ketegangan dan harapan dalam satu waktu yang sama. Proses ini bukan hal baru, dan reaksi emosional manusia terhadap teknologi selalu mengikuti pola yang bisa ditelusuri.

Respons pertama yang sering muncul adalah ketakutan. Saat teknologi baru hadir, kita cenderung meresponsnya dengan kecemasan. Dalam Human and Technology Interaction (2021), peneliti Sarah O’Brien mencatat bahwa manusia mengalami apa yang disebut technostress, yaitu tekanan psikologis yang muncul saat individu merasa tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi di sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di era digital; bahkan pada masa Revolusi Industri, banyak pekerja takut digantikan mesin dan merasa nilai kemanusiaannya terancam.

Kecemasan ini bisa dijelaskan lewat status quo bias, yakni kecenderungan untuk menolak perubahan karena merasa lebih aman dengan kondisi yang sudah familiar. Dalam kajian Daniel Kahneman dan Amos Tversky, bias ini membuat manusia lebih memilih mempertahankan cara lama meskipun belum tentu lebih baik. Jadi, tidak heran bila setiap kemunculan teknologi baru seperti AI, ada narasi ancaman: “Nanti semua pekerjaan hilang,” atau “Manusia akan dikendalikan mesin.”

Namun seiring waktu, ketakutan itu biasanya bertransisi menjadi rasa ingin tahu dan eksplorasi. Psikolog teknologi Sherry Turkle menyebut ini sebagai fase re-negosiasi relasi, di mana manusia mulai mencoba memahami dan menyesuaikan teknologi dalam konteks kehidupannya sendiri. Ini dapat kita lihat dari masifnya adopsi internet di awal tahun 2000-an, meskipun sebelumnya banyak orang tua khawatir anak-anak akan kecanduan komputer.

Setelah fase ketakutan lewat, kita biasanya masuk ke tahap eksplorasi. Mula-mula mencicipi teknologi itu dalam dosis kecil. Lama-lama, keakraban terbentuk. Apa yang dulu dianggap asing dan menakutkan berubah menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Dahulu, internet sempat dianggap sebagai ruang berbahaya, penuh risiko moral dan sosial. Kini, hampir semua aktivitas—dari bekerja, belajar, berbelanja, hingga mencari hiburan—berlangsung dalam ekosistem digital. Jika koneksi Wi-Fi di rumah terputus selama beberapa jam saja, rasa panik bisa muncul lebih cepat daripada saat listrik mati.

Namun di balik kenyamanan itu, terdapat paradoks yang sering luput dari perhatian. Ketika ketakutan telah tergantikan oleh kenyamanan, muncul risiko baru berupa ketergantungan. Proses-proses yang dulunya melibatkan daya pikir, seperti menyusun argumen, menulis laporan, atau membuat keputusan, mulai digantikan oleh mesin.

Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin besar kemungkinan kita menyerahkan sebagian fungsi kognitif kita padanya. Tanpa disadari, ini dapat menggerus kapasitas kritis yang sebelumnya menjadi kekuatan utama manusia.

Fenomena ini seharusnya mengundang refleksi mendalam. Sejarah menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap teknologi tidak selalu membawa hasil positif. Dalam banyak kasus, ia melahirkan bentuk baru dari alienasi—keterasingan manusia dari proses penciptaan, dari komunitasnya, bahkan dari dirinya sendiri. Alih-alih menjadi alat bantu, teknologi bisa berubah menjadi kendali tak kasat mata yang mengatur pola pikir dan keputusan kita sehari-hari.

Pada titik ini, penting untuk mengingat bahwa teknologi tidak pernah netral sepenuhnya. Ia selalu diciptakan dalam konteks nilai tertentu dan memiliki dampak sosiologis yang melampaui sekadar fungsi teknisnya.

Ketika kita mengadopsi teknologi, kita tidak hanya sedang mengubah cara bekerja atau berkomunikasi—kita juga sedang mengubah cara berpikir dan berinteraksi. Di sinilah kita perlu menyadari pentingnya kesadaran kolektif: bagaimana teknologi membentuk perilaku, emosi, dan struktur sosial kita.

Jika dulu ketakutan terhadap mesin cetak berujung pada revolusi intelektual, dan keresahan terhadap revolusi industri berakhir pada reorganisasi sosial-ekonomi, maka kini tantangan kita adalah bagaimana membingkai ulang relasi manusia dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Kita tidak bisa menghindari perkembangan itu. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap terhadapnya. Apakah kita hanya menjadi pengguna pasif, atau menjadi pengguna yang kritis dan reflektif.

Untuk bisa melakukan itu, dibutuhkan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengejar adaptasi teknologi, tapi juga membangun kesadaran historis dan psikologis terhadap perubahan.

Pendidikan harus membantu generasi hari ini untuk memahami bagaimana pola emosi kita bekerja terhadap kemajuan, dan bagaimana agar tidak kehilangan jati diri dalam prosesnya. Kita perlu membentuk masyarakat yang tidak gampang panik, tapi juga tidak terlalu cepat terlena. Masyarakat yang terbuka terhadap inovasi, namun tetap waspada terhadap dampak sosiologis dan psikologisnya.

Salah satu kuncinya adalah kemampuan membangun jarak reflektif. Artinya, kita tidak serta-merta menolak atau menerima teknologi, tetapi menempatkannya dalam kerangka berpikir yang lebih luas.

Kita perlu bertanya; teknologi ini mendorong kita berpikir lebih dalam atau justru menjauhkan kita dari proses berpikir? Apakah ia membuat kita semakin terhubung atau justru menciptakan ilusi kedekatan? Apakah ia memperkuat kedaulatan individu atau justru menipiskan batas privasi?

Pada akhirnya, refleksi psikologis terhadap sejarah teknologi memberi kita pelajaran penting: perubahan memang tak terelakkan, tapi cara kita menghadapinya menentukan arah masa depan kita. Kita punya peluang untuk belajar dari masa lalu agar tidak terjebak dalam lingkaran ketakutan atau euforia yang berlebihan.

Dunia akan terus berubah dan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi kolektif terhadap teknologi menjadi salah satu modal sosial yang tak kalah penting dari kecanggihan teknologinya sendiri. Dan tugas terbesar kita hari ini adalah membangun manusia yang lebih sadar dalam menggunakan teknologi.