Di bawah menara yang sama, dua bahasa berkumandang. Yang satu mengendap di dada, berbisik lewat bayang dan metafora. Yang satu menggema dari pengeras suara, tegas, kering, dan penuh perintah. Satu kita sebut sastra sufi. Yang lain kita kenal sebagai ujaran agama.

Di Indonesia, keduanya hidup bersama, tapi tak selalu saling bicara. Kita sering menyebut Indonesia sebagai negeri yang ramah terhadap keragaman Islam, mulai dari yang skripturalis hingga yang mistik.

Namun dalam kenyataan hari ini, ruang-ruang publik (baik fisik maupun digital) justru lebih sering diisi oleh ujaran-ujaran keagamaan yang mengusung ketegasan, doktrinasi, dan tuntutan terhadap umat, ketimbang perenungan eksistensial yang bernuansa batiniah.

Lantas ke mana perginya suara sastra sufi yang dulu pernah hidup di lidah para penyair dan kiai kampung? Dan mengapa dua bahasa ini yang sama-sama mengklaim berbicara atas nama Islam semakin terlihat asing satu sama lain?

Bahasa yang Tak Mencaci

Sastra sufi tumbuh dari kesadaran akan keterbatasan manusia dan kelimpahan kasih Tuhan. Ia berangkat dari kerinduan dan ketakpastian, bukan dari klaim dan kepastian. Maka jangan heran jika Rabi’ah al-Adawiyah mengucap cinta pada Tuhan tanpa imbalan surga. Atau Hamzah Fansuri membubuhkan nama Tuhan dalam tubuh kapal dan angin dan jalan kereta api.

Bahasa sastra sufi tidak lahir untuk mencaci. Bahkan ketika ia menyindir, sindiran itu nyaris tak terasa. Ia lebih ingin membawa orang merenung, bukan mengutuk. Tidak ada istilah “kafir”, “murtad”, “sesat”, atau “bid’ah” dalam kosa katanya. Yang ada justru pertanyaan, ironi, dan pernyataan puitik yang membuka ruang tafsir.

Bandingkan ini dengan ujaran agama hari ini yang diproduksi secara massal lewat ceramah di media sosial, khutbah Jumat, kultum di televisi, konten-konten dakwah. Sebagian besar di antaranya mengedepankan diksi perintah, larangan, ancaman, dan kategorisasi identitas: siapa yang benar, siapa yang salah; siapa yang layak, siapa yang hina. Di sinilah letak konflik fundamental. Yang satu berbicara dengan bahasa puisi dan kasih, yang lain berbicara dengan bahasa otoritas dan hukuman.

Dari Wali Songo ke Viral TikTok

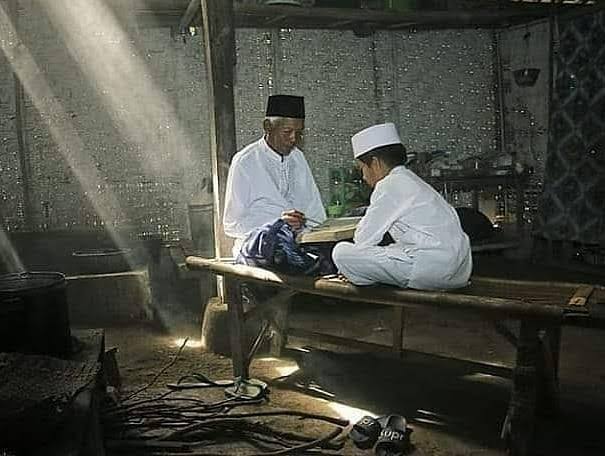

Dalam sejarah Islam Indonesia, kita tidak kekurangan jejak sufistik. Dari Sunan Bonang yang menyisipkan ajaran dalam tembang Jawa hingga Syekh Siti Jenar yang mengaburkan batas antara manusia dan Tuhan, warisan ini tertanam dalam budaya lisan, seni, dan pertunjukan. Bahasa agama kala itu mengalir lewat syair, tembang, dan kidung.

Namun hari ini, kita menyaksikan perubahan besar dalam cara agama disampaikan. Saluran-saluran digital yang serba cepat, instan, dan mengandalkan logika engagement, mendorong para penceramah untuk menyampaikan pesan sepotong-potong, bombastis, dan penuh dikotomi. Klip dakwah yang viral biasanya bukan yang menyampaikan hikmah atau kedalaman, melainkan yang tegas, emosional, atau menyerang kelompok tertentu.

Dalam sistem ini, ujaran keagamaan menjadi bagian dari algoritma pasar: harus pendek, berdaya kejut, dan mudah dipahami dalam satu guliran jempol. Dan dalam pasar semacam ini, bahasa sastra sufi kalah telak.

Mengapa kita kehilangan kehalusan?

Ada beberapa alasan. Pertama, pendidikan Islam kita lebih menekankan aspek fikih dan hukum, dan mengabaikan dimensi estetika dan kebatinan. Siswa belajar hafalan, hukum, dan debat, tapi jarang diajak merenung lewat puisi atau kisah-kisah sufistik.

Kedua, ruang publik hari ini mengutamakan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Bahasa puisi dianggap lamban, tidak efektif, dan tidak langsung. Dalam dunia yang dilanda krisis ekonomi, identitas, dan makna, orang lebih suka solusi cepat dan jelas. Maka ujaran agama yang memberikan perintah siap pakai terasa lebih menenangkan.

Ketiga, munculnya kelas menengah muslim yang ingin menunjukkan identitas agama mereka secara tegas dan publik. Mereka mencari kepastian, bukan ambiguitas. Dan sastra sufi, dengan seluruh kabut metaforanya, tidak menawarkan kepastian.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Pertanyaannya bukan memilih sastra sufi atau ujaran agama. Tapi apakah kita masih bisa menciptakan ruang di mana keduanya bisa hidup berdampingan?

Apakah mungkin seorang kiai menyampaikan ayat Al-Qur’an dengan penjelasan fikih, lalu menutupnya dengan puisi Rumi? Apakah mungkin ada ruang dakwah yang juga menyertakan pembacaan sastra dan perenungan puisi? Apakah mungkin algoritma digital disusupi oleh konten-konten yang lamban tapi mendalam?

Beberapa komunitas kecil sudah mencoba ini. Komunitas pembaca puisi sufi di pesantren, diskusi tematik tafsir batin di ruang-ruang privat, bahkan konten TikTok yang memadukan bacaan tasawuf dengan musik ambient. Namun upaya ini masih tersebar, kecil, dan nyaris tak terdengar dalam hiruk-pikuk wacana publik Islam.

Di antara sekian banyak definisi Islam, yang paling puitik justru datang dari wahyu pertama: rahmatan lil ‘alamin. Sayangnya, ujaran agama hari ini lebih sering menjadi ketakutan bagi yang berbeda, alih-alih rahmat. Dalam konteks ini, sastra sufi menawarkan napas yang kita butuhkan, bukan untuk menjawab semua hal, tapi untuk kembali bertanya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan.

Dua bahasa ini, sastra sufi dan ujaran agama, mungkin memang ditakdirkan tidak sama. Tapi mereka bisa saling menyeimbangkan. Yang satu berbicara pada jiwa, yang lain pada tindakan. Yang satu merangkul, yang lain menegakkan. Dan ruang Indonesia yang kompleks ini, sangat butuh keduanya—asal jangan saling mengusir.