Sore itu, langit Jombang separo mendung. Di halaman ndalem kiai sepuh, Archimea duduk berselonjor di atas tikar pandan, ditemani secangkir kopi tubruk dan kitab kuning tua yang sampulnya nyaris terkelupas. Dari kejauhan, terdengar suara para santri menggulung spanduk bekas acara maulid. Di antara kain spanduk itu, ada tulisan mencolok: “Santri Dilarang Membuka Warung Saat Ngaji.”

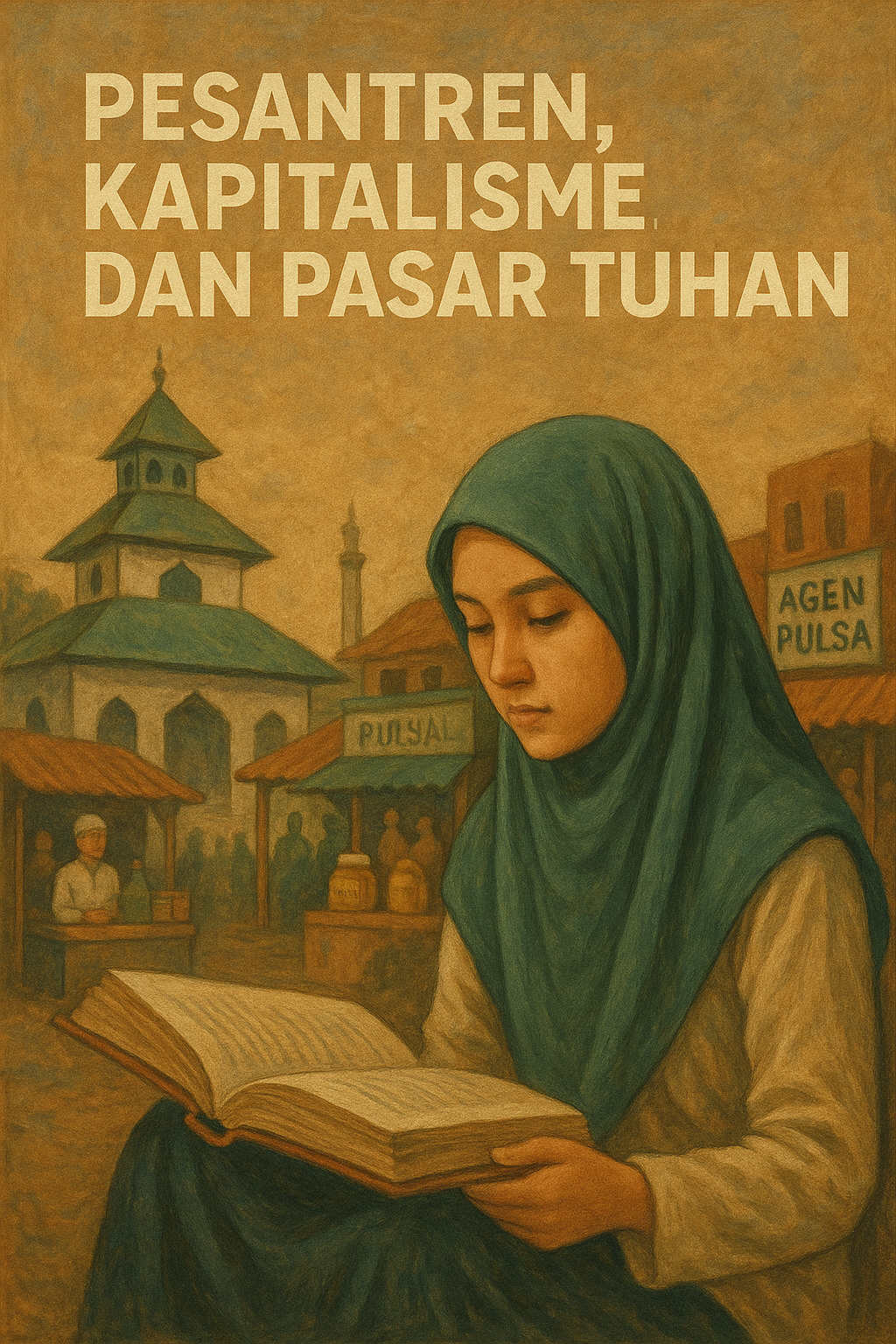

Archimea tersenyum. Sebuah larangan yang terasa lebih simbolik daripada literal. Sebab, kenyataannya, di luar sana, warung-warung milik santri justru lebih ramai dari pengajian. Di samping masjid, ada kedai kopi dengan nama “Ngopi Bareng Nabi”; di belakang asrama, ada toko herbal, snack sunnah, hingga booth pulsa yang dilabeli “Barokah Digital.”

Di titik itu, ia menyadari bahwa pesantren hari ini bukan lagi tempat sunyi yang hanya berisi hafalan Alfiyyah, ngaji bahtsul masail, atau suara lembaran kitab yang disela embusan angin. Dunia pesantren sedang berubah. Tak hanya sebagai ruang spiritual, tapi juga sebagai ekosistem ekonomi, dan mungkin lebih jauh: sebagai pasar.

Jejak Ekonomi Pesantren

Sejak abad ke-19, pesantren di Nusantara tak pernah steril dari aktivitas ekonomi. Santri-santri tempo dulu berdagang beras, hasil bumi, kitab bekas, bahkan jasa menulis surat bagi masyarakat sekitar. Ekonomi lokal tumbuh seiring gerak ilmu agama. Tapi semua itu bergerak pelan, kadang sunyi, dan selalu dibalut semangat nglakoni, bukan semata nguntungke.

Archimea pernah membaca catatan lama tentang Pesantren Termas dan Lasem, tempat di mana ekonomi kerakyatan tumbuh bersama tradisi sufistik dan keilmuan keislaman. Tak ada baliho. Tak ada endorse. Bahkan hasil dagang kadang-kadang diserahkan untuk dapur umum pesantren tanpa tanya “modal kembali atau tidak.”

Kini, realitas itu berubah. Pesantren bukan hanya bagian dari masyarakat ekonomi, tapi telah menjadi pasar itu sendiri. Ada santri membuka bisnis online, jualan merchandise santri, kopi kiai, sarung premium, dan madu habbatussauda dalam kemasan modern. Semuanya dibungkus dengan label “syariah” dan dipromosikan dengan jargon “ekonomi umat.”

Kapitalis Bersarung

Kapitalisme, kata Archimea, bukan sekadar sistem produksi. Ia adalah cara hidup, cara berpikir, bahkan cara menilai segala sesuatu. Yang dinilai bukan dari kebenaran, melainkan dari keuntungan. Maka, ketika kapitalisme masuk ke pesantren, ia tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjual makna.

Kini, nilai keberkahan mulai diukur dari viralitas. Ceramah dinilai dari jumlah views. Kiai yang dulu khusyuk ngaji di serambi pesantren kini didorong tampil di TikTok, menyapa followers dengan gaya “islami yang gaul.” Santri tak hanya dituntut paham balaghah dan nahu, tapi juga wajib lihai menyusun konten dakwah dalam 60 detik.

Menurut Archimea, di titik inilah muncul kekhawatiran yang mendalam. Sebab kapitalisme tak pernah cukup hanya menjual sabun atau buku. Ia ingin menjual agama. Ia menjual doa. Ia menjual kemurnian.

Fenomena “Pasar Tuhan”—sebutan yang pertama kali Archimea baca dalam karya Karen Armstrong—bukan lagi metafora. Ia kini hadir nyata. Pasar yang menjajakan jaminan surgawi lewat produk. Doa kiai dijadikan bonus pembelian madu. Air zam-zam dijual sepaket dengan promosi properti syariah. Surga dijadikan slogan. Tuhan dipinjam untuk memudahkan branding.

Pudarnya Kesakralan

Dalam batin Archimea, pertanyaan paling getir terus berputar: apakah mungkin kita membicarakan Tuhan sambil menjual barang? Apakah bisa menjunjung nilai keikhlasan ketika setiap hal dikonversi dalam bentuk materi?

Ia mengingat satu peristiwa: sebuah majelis doa tahunan di mana ustaz yang diundang hanya bicara 15 menit, lalu membuka sesi promosi produk spiritual oil buatan pesantren. Di antara jamaah yang khusyuk mengangguk, terselip kecurigaan: ini majelis zikir atau showroom?

Pasar Tuhan merampas ruang sunyi kita. Ia mengganti zikir dengan promosi. Ia mengganti tadarus dengan algoritma. Ia membuat kita percaya bahwa keberkahan harus dikemas rapi, dijual online, dan dibayar dengan QRIS.

Santri generasi baru mulai terpecah. Sebagian masih mencintai kitab, halaqah, dan keheningan. Tapi sebagian lainnya lebih semangat menjadi konten kreator religi, karena lebih cepat dikenal dan mungkin, lebih menjanjikan secara ekonomi.

Bukan salah siapa-siapa. Tapi kapitalisme memang tidak membedakan mana surau dan mana pusat perbelanjaan. Semua adalah potensi pasar. Dan semua yang bisa dijual, akan dijual.

Melawan Pasar

Namun Archimea bukan orang yang mudah menyerah. Ia percaya, pesantren masih punya kekuatan rahasia: nilai.

Nilai yang tak bisa dijual. Nilai yang tak akan bisa dikemas dalam bentuk promo. Nilai yang hanya hidup di antara guru dan murid, dalam sunyi malam, dalam suara ngaji yang tak direkam siapa-siapa.

Di pesantren kecil di pelosok Jawa Tengah, Archimea pernah menyaksikan seorang kiai tua mengajar kitab Sullam Taufiq kepada lima santri yang hampir semua mengantuk. Tak ada mikrofon. Tak ada donatur. Tak ada kamera. Tapi ia yakin, dari situ lahir peradaban.

Melalui pesantren semacam itu, kapitalisme mungkin tak bisa masuk. Sebab tidak ada yang bisa dibeli dari keikhlasan seorang guru yang mengajar tanpa bayaran, selain barokah yang tak bisa diukur rupiah.

Pesantren Bukan Minimarket

Jika pesantren hanya mengikuti arus pasar, maka ia akan menjadi semacam toko swalayan spiritual. Tempat mencari “rasa damai instan”, membeli nasihat singkat, dan menyerap agama dalam bentuk kemasan cepat saji. Tapi jika pesantren tetap setia pada laku sunyi, pada adab, pada ilmu yang tak viral, maka ia akan menjadi benteng terakhir yang melawan kapitalisme dengan kesadaran rohani.

Archimea menulis catatan kecil di pinggir kitabnya malam itu:

“Tuhan tidak butuh dipasarkan. Tapi kita, yang merasa paling dekat dengan-Nya, sering menjadikannya komoditas.”

Lalu ia menutup kitab, meniup lampu, dan diam. Sebab dalam diam itu, ia tahu: suara paling suci dalam pesantren bukan teriakan dakwah, tapi bisikan adab.