Dalam membicarakan ketahanan sebuah komunitas menghadapi gelombang perubahan zaman, konsep ashabiyah yang diperkenalkan oleh pemikir Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun, masih sangat relevan. Dalam karyanya yang monumental Muqaddimah, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa peradaban bertahan dan berkembang bukan semata karena kekuatan politik atau militer, melainkan karena adanya kohesi sosial, atau yang ia sebut sebagai ashabiyah.

Sementara itu, di belahan dunia yang berbeda, khususnya di Pulau Jawa, kita mengenal komunitas Samin atau Sedulur Sikep, sebuah kelompok adat yang lahir dari gerakan perlawanan non-kekerasan terhadap kolonialisme Belanda pada akhir abad ke-19.

Meski konteks historis dan geografisnya sangat berbeda dengan dunia Arab tempat lahirnya pemikiran Ibnu Khaldun, masyarakat Samin ternyata secara praksis menunjukkan kekuatan ashabiyah yang sangat kuat.

Melalui opini ini, saya ingin menyoroti bagaimana dua dimensi ashabiyah, yakni ashabiyah kekerabatan dan komunal serta ashabiyah ideologis dan filosofis, menjadi pilar utama yang menopang keberlangsungan komunitas Samin hingga hari ini. Barangkali di tengah krisis solidaritas yang kerap melanda masyarakat modern, kita bisa belajar banyak dari kearifan lokal komunitas Samin dalam membangun ashabiyah yang sehat dan adaptif.

Ashabiyah: Fondasi Ketahanan Sosial

Ibnu Khaldun menekankan bahwa pada tahap awal, ashabiyah tumbuh secara alami dalam lingkup keluarga dan kekerabatan. Solidaritas antaranggota keluarga besar menciptakan jaringan tolong-menolong yang sangat kuat. Ikatan ini kemudian meluas ke tingkat komunitas yang lebih besar melalui proses perluasan jaringan sosial.

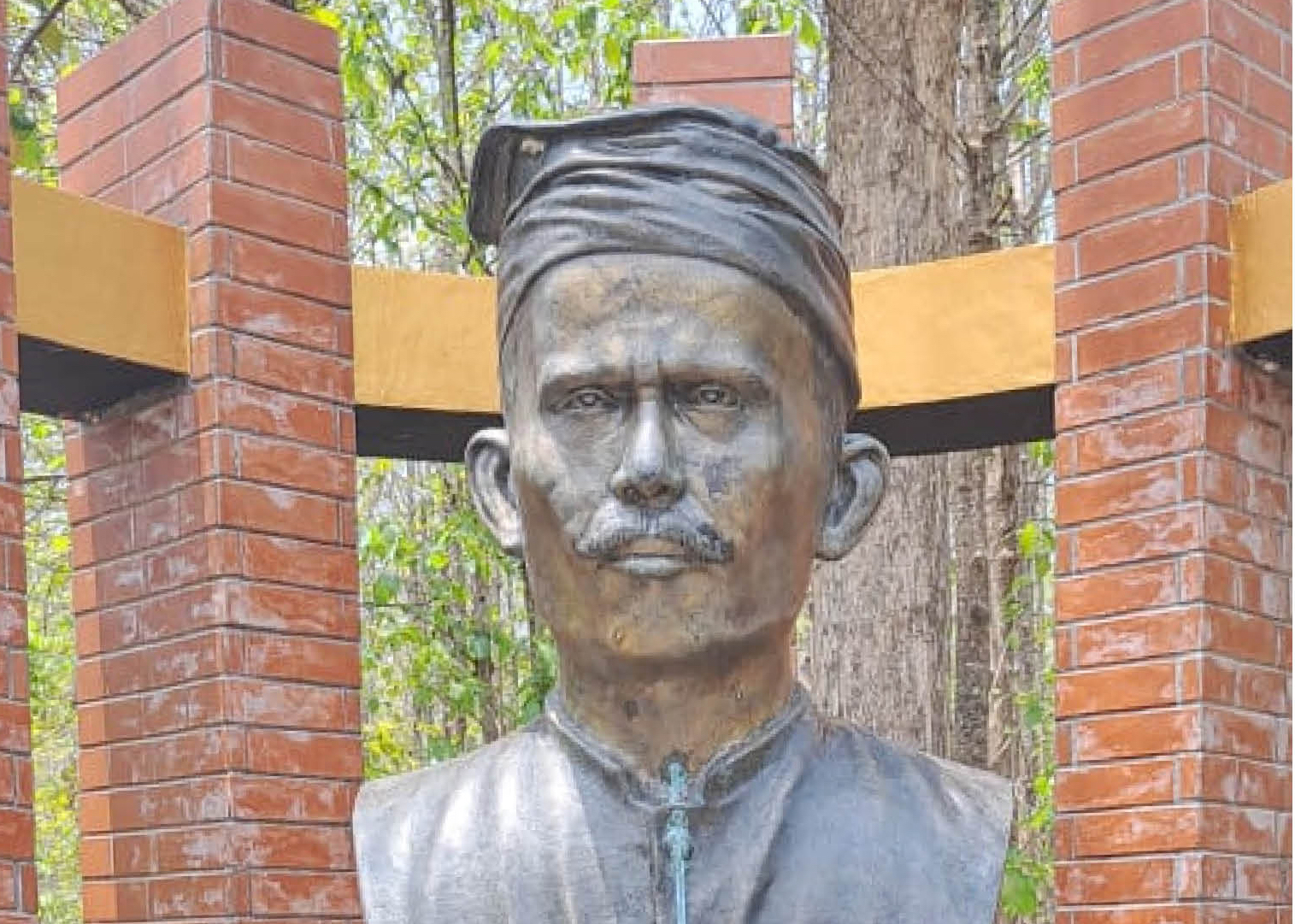

Fenomena ini sangat nyata dalam tubuh masyarakat Samin. Berawal dari pengaruh Samin Surosentiko (1859–1914), seorang petani di Blora yang menolak tunduk pada kebijakan kolonial yang dianggap menindas rakyat, ajaran-ajaran Saminisme menyebar pertama-tama melalui jaringan kekerabatan. Dalam sistem sosial Samin, keluarga memegang peran sentral sebagai agen transmisi nilai, pengetahuan, dan identitas komunitas.

Anak-anak Samin sejak dini diajarkan nilai-nilai luhur seperti: (1) Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan; (2) Kesederhanaan dalam hidup; (3) Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan (4) Solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi kesulitan.

Di samping itu, keluarga besar Samin biasanya hidup dalam satu kawasan atau desa yang saling terhubung. Dalam konteks ini, ashabiyah kekerabatan meluas menjadi ashabiyah komunal. Hubungan antarkeluarga dalam komunitas bukan sekadar hubungan individual, melainkan sebuah jaringan sosial yang erat, yang menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kontinuitas nilai-nilai komunitas.

Pada masa penjajahan, ashabiyah ini memungkinkan masyarakat Samin untuk bersatu dalam sikap penolakan terhadap pajak kolonial dan kebijakan lain yang dianggap merugikan rakyat. Karena kekuatan solidaritas mereka, aparat kolonial kesulitan memecah-belah komunitas ini. Mereka tidak mudah diadu domba, karena diikat oleh ashabiyah yang kokoh.

Menariknya, hingga era modern, komunitas Samin tetap mempertahankan pola ashabiyah kekerabatan dan komunal ini. Di tengah masyarakat yang kian individualistis, komunitas Samin justru menjadi contoh bagaimana kohesi sosial berbasis kekerabatan dan gotong royong masih sangat relevan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Sebenarnya tidak hanya komunitas Samin, masyarakat perdesaan pun juga masih mempertahankan hal tersebut.

Ashabiyah Ideologis dan Filosofis

Jika ashabiyah kekerabatan dan komunal berfungsi sebagai fondasi sosial, maka ashabiyah ideologis dan filosofis menjadi roh yang memberi arah, makna, dan daya tahan pada komunitas Samin.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa seiring berkembangnya sebuah kelompok, ashabiyah dapat bertransformasi dari sekadar solidaritas kekerabatan menjadi ashabiyah berbasis ideologi atau nilai-nilai bersama. Di fase ini, kekuatan kelompok tidak lagi semata ditopang oleh darah dan ikatan keluarga, tetapi oleh kesamaan visi, misi, dan prinsip hidup.

Inilah yang tampak jelas dalam masyarakat Samin. Lebih dari sekadar komunitas adat yang mempertahankan gaya hidup tradisional, masyarakat Samin adalah komunitas yang diikat oleh ashabiyah ideologis yang sangat kuat. Inti dari ajaran Samin Surosentiko bukan hanya perlawanan terhadap pajak atau kolonialisme, melainkan filosofi hidup yang sangat khas.

“Ora oleh drengki srei, dahwen, kemaren, sing rukun sing apik, ojo pek pinek wenehe liyan”

(Tidak boleh iri dengki, mencerca satu sama lain, tidak boleh iri dengan orang lain, hidup yang rukun dan baik, jangan mengambil hak orang lain).

Dalam terjemahan sederhana, ajaran ini mengingatkan kita untuk tidak iri dan dengki, tidak mencerca orang lain, hidup dalam kerukunan, serta menjaga hak milik orang lain. Namun bila direnungkan lebih dalam, ajaran ini adalah fondasi moral yang menumbuhkan ashabiyah ideologis yang justru menjadi kekuatan sejati masyarakat Samin.

Mari kita bayangkan sebuah komunitas yang hidup di tengah tekanan kolonial Belanda, yang dipaksa untuk tunduk pada pajak yang memberatkan, sekaligus menghadapi stereotipe sebagai kaum yang “keras kepala” atau “menyimpang” dari norma masyarakat umum.

Dalam situasi demikian, solidaritas berbasis kekerabatan saja tidak cukup untuk menjaga kelangsungan kelompok. Yang justru menopang daya tahan mereka adalah sebuah sistem nilai bersama sebuah visi moral tentang bagaimana hidup sebagai manusia yang beretika dan bermartabat.

Ketika Samin Surosentiko mengajarkan “ora oleh drengki srei”, ia sesungguhnya sedang membangun benteng batin bagi komunitasnya. Iri dan dengki bukan hanya sikap negatif secara pribadi, tetapi juga racun sosial yang dapat merusak kohesi kelompok. Dengan membersihkan hati dari perasaan negatif ini, masyarakat Samin diajak untuk saling menerima dan mendukung, bukan bersaing atau saling menjatuhkan. Di sinilah ashabiyah ideologis mereka semakin kokoh: setiap anggota merasa aman dan dihargai di dalam komunitasnya.

Selanjutnya, “dahwen” larangan untuk mencerca, mencela, atau memfitnah orang lain merupakan penegasan bahwa ashabiyah sejati harus ditopang oleh keadaban dalam berbicara. Tidak ada solidaritas yang langgeng bila antaranggota gemar melontarkan kata-kata yang melukai. Masyarakat Samin memahami bahwa menjaga lisan adalah bagian dari menjaga keharmonisan komunitas. Dengan demikian, komunikasi yang sehat menjadi perekat di antara mereka.

Frasa “kemaren”, yang mengingatkan agar tidak iri terhadap rezeki atau keberuntungan orang lain, juga sangat relevan di era modern. Ketika dunia luar mulai didominasi oleh budaya konsumsi dan kompetisi, masyarakat Samin tetap teguh memegang prinsip bahwa setiap orang punya bagian hidup masing-masing. Dengan tidak terjebak dalam perbandingan sosial yang melelahkan, mereka menjaga ketentraman batin dan mendorong sikap saling mendukung alih-alih bersaing secara destruktif.

Ajaran “sing rukun, sing apik” adalah ajakan eksplisit untuk memelihara harmoni sosial. Dalam komunitas yang hidup berdampingan di desa-desa kecil, kerukunan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Namun di balik anjuran ini tersimpan filosofi yang lebih dalam: bahwa kerukunan adalah sumber kekuatan kolektif. Tanpa kerukunan, tak mungkin ashabiyah dapat tumbuh; sebaliknya, dengan kerukunan yang dirawat secara sadar, masyarakat Samin tetap teguh meskipun berbagai tekanan eksternal datang silih berganti.

Terakhir, “ojo pek pinek wenehe liyan” jangan mengambil hak orang lain adalah prinsip keadilan yang menjadi fondasi moral komunitas. Menariknya, filosofi ini tidak hanya berlaku dalam relasi antar warga, tetapi juga menjadi dasar sikap mereka terhadap pemerintah kolonial. Masyarakat Samin menolak membayar pajak bukan karena ingin melawan hukum tetapi karena mereka menganggap pajak tersebut sebagai pengambilan hak yang tidak adil. Dalam pandangan mereka, perlawanan mereka adalah tindakan moral, bukan anarkis. Ini adalah contoh bagaimana ashabiyah ideologis dapat mengarahkan sikap kolektif yang bermartabat dalam menghadapi ketidakadilan.

Keseluruhan ajaran ini, bagi saya, adalah bukti bahwa ashabiyah dalam masyarakat Samin bukan sekadar soal hubungan darah atau tradisi yang diwariskan. Ini adalah ashabiyah berbasis filosofi hidup yang dihayati bersama, yang memberikan makna, arah, dan kekuatan batin bagi komunitas. Mereka bukan komunitas yang bertahan karena isolasi, melainkan karena kekuatan nilai-nilai bersama yang mengikat setiap anggota.

Di era ketika masyarakat modern justru banyak mengalami krisis solidaritas di mana persaingan sering menggantikan kerja sama, dan individualisme makin mengikis rasa komunitas pelajaran dari masyarakat Samin terasa sangat relevan. Kita diajak untuk kembali merenungkan: apakah kita masih memiliki ashabiyah ideologis yang memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan? Apakah kita masih punya filosofi hidup yang mendorong kita untuk saling menghormati, berbagi, dan menjaga harmoni sosial?

Bagi saya pribadi, ajaran “ora oleh drengki srei, dahwen, kemaren, sing rukun sing apik, ojo pek pinek wenehe liyan” adalah pengingat sederhana namun mendalam bahwa kekuatan sejati sebuah komunitas terletak pada integritas moral kolektifnya. Inilah yang membuat masyarakat Samin tetap lestari hingga kini, sebuah ashabiyah yang tak goyah oleh waktu.