Pada rentang abad ke-20, kaum muslim dihadapkan dengan perubahan-perubahan sosial dan modernisasi yang amat sangat pesat. Bahkan, perubahan tersebut menyentuh ke seluruh lapisan sendi kehidupan umat muslim, di manapun itu.

Gerak laju perubahan yang begitu masif menjadikan peran agama terpinggirkan. Tentu saja, peran ulama sebagai pengawal agama, juga sebagai korban peminggiran ini. Begitu juga dengan tradisi keagamaan.

Sebut saja paham negara demokrasi adalah contoh konkret hasil dari desakan laju modernisasi yang diasumsikan telah mengesampingkan peran ulama dan sumber ortodoksinya.

Bagi kaum muslim, modernisasi dan perubahan global adalah sesuatu yang ambigu. Sebab, di satu pihak ia menjanjikan kemajuan-kemajuan yang akan membahagiakan untuk Islam. Namun, di pihak lain, ia meninggalkan traumatis bagi kaum muslim, sebab dirodai oleh rezim-rezim pasca kolonial yang cenderung otoriter (Abdalla, 2022).

Modernisasi dengan peminggiran agama sekaligus perannya, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan tangan besinya, adalah faktor utama yang melahirkan reaksi beragam dari kaum muslim. Seperti kaum revivalis yang cenderung menempuh jalan resistensi dengan konsep negara khilafahnya, bahkan gerakan lainnya yang bersifat konfrontatif, seperti menolak negara demokrasi yang dianggap telah melunturkan nilai Islam.

Di samping itu, terdapat kaum tradisionalis yang lebih memilih sikap melalui jalan damai dengan cara menafsir ulang tradisi (sumber agama). Seperti hadirnya hierarki dalam proses legislasi hukum Islam (istinbath hukum) untuk merespons permasalahan aktual yang belum pernah ada dan terjawab di dalam rumusan fikih terdahulu.

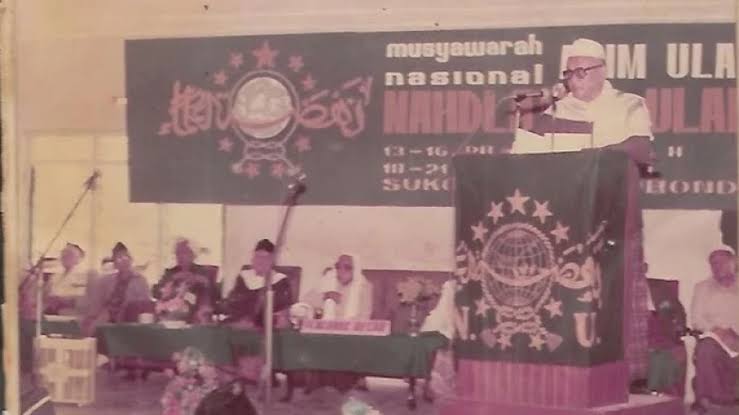

Hierarki tersebut, seperti yang dirumuskan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, terdiri dari: Pertama, merespons permasalah baru dengan mengambil dari teks-teks imam mazhab yang terdahulu.

Kedua, ketika tidak ditemukan jawaban darinya, maka dilakukan melalui proses analogi masalah yang dikenal warga nahdliyin dengan sebutan ilhaqul masa’il bi nadzo’iriha.

Ketiga, jika permasalahan baru tidak bisa dijawab dengan cara kedua, maka bisa dengan cara mengikuti metodologi fikih para imam mazhab, yang sekarang kita kenal sebagai Fikih Manhaji.

Sehingga, kaum muslim dari kelompok tradisioanlis dalam perubahan zaman cenderung tidak bersifat revival yang terlalu pragmatis untuk mengembalikan tradisi Islam. Akan tetapi, mereka menafsir ulang tradisi yang sudah ada dengan menjadikannya lebih adaptif sekaligus solutif.

Demokrasi dalam Pandangan Islam

Terlepas dari beragam sikap kaum muslim terhadap modernisasi, yang dalam konteks ini berkelindan dengan tema konsepsi negara demokrasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa negara demokrasi lahir dari gerak laju perubahan yang sangat sulit untuk dihindari bagi siapapun, termasuk terhadap kaum muslim.

Sementara itu, konsep negara Islam dianggap gagal dalam membangun peradaban manusia ke wajah dunia, seperti yang disampaikan oleh Muchotob Hamzah dalam penelitiannya, “Bahwa negara khilafah baik yang digagas oleh Syiah atau Ahmadiyah, masih minus kekuatan politik.” (Hamzah, 2018).

Dari sini, mau tidak mau, para negarawan dan ulama mendiskusikan isu ketatanegaraan ini dalam sudut pandang yang bersifat kompromi antara agama dan negara. Sebab, menurut Prof Dr Abu Yasid dalam pengantarnya (2017), Al-Qur’an dan hadis yang menjadi sumber otoritas hukum Islam tidak menjelaskan konsep negara bangsa secara detail (tafshili). Sehingga menggagasnya adalah sebuah usaha yang signifikan untuk mengimplementasikan kemaslahatan di tengah kehidupan masyarakat melalui instrumen politik yang beradab.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah dirumuskan oleh para negarawan dan founding father, yang sekaligus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, rumusan ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia yang berlatar belakang sangat plural.

Bagi mereka yang menolak konsep negara modern, seringkali mendaku negara yang berdiri tegak kini dan di sini tidak memiliki sandaran teologisnya. Menolak konsep negara modern dan mengembalikannya pada konsep negara Islam (khilafah) adalah jalan yang ideal sebagai konsekuensi logisnya.

Jika kita melihat konsep dan dasar negara yang diterapkan di Indonesia dalam sudut pandang Islam, dengan menyitir pendapat KH Afifuddin Muhajir, salah satu ulama yang lahir dari lingkungan tradisionalis, dalam Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (2017), bahwa kehadiran negara dalam kacamata Islam bukanlah tujuan, melainkan instrumen (washilah). Sementara, tujuan didirikan negara tiada lain, bertujuan atas kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan dan berketuhanan bagi rakyatnya.

Sehingga sangat wajar jika konsep sebuah negara tidak disebutkan Al-Qur’an secara eksplisit dan detail. Al-Qur’an menyinggungnya secara universal (maqashidi), seperti prinsip musyawarah (demokrasi), keadilan, persamaan, dan kebebasan (Muhajir, 2017). Dengan demikian, landasan teologis yang mesti kita jadikan tumpuan adalah seruan moral untuk masa depan dan kemaslahatan umat.

Jika kita amati, Indonesia dengan sistem demokrasinya sama sekali tidak menentang ajaran-ajaran Islam, melainkan ia menjadi instrumen bagi kaum muslim untuk menjalankan kewajibannya. Justru, ini berbanding terbalik ketika jika Indonesia memformalisasikan hukum syariat secara murni.

Jika kita mengingat sejarah dalam Piagam Jakarta, salah satu keputusan yang tercantum di dalamnya yang berbunyi “menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” telah mendapatkan penolakan yang serius oleh sebagian warga bagian timur Indonesia. Hal demikian jika disahkan secara paksa, disintegrasi sosial tidak bisa kita elakkan. Dan ini merupakan penghalang (mani’) sendiri untuk menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia.

Dengan nalar yang seperti ini, maka Indonesia sebagai negara yang bersistem demokrasi sekaligus Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negaranya, adalah negara yang legitimate dalam perspektif Islam (syariat).

Menafsir Ulang Tradisi: Mengawal Modernisasi

Derasnya arus modernisasi yang sulit dihindari ini menjadikan kaum muslim pada posisi yang harus mengawal modernisasi agar tidak keluar dari garis-garis ortodoksi. Sebab, sejarah sudah membuktikan sikap pragmatis atas dalih menjaga otensititas agama, lemah kekuatan politiknya.

Sementara mengakomodasi perubahan baru dalam matriks teologis secara legal-yuridis dalam tradisi akan menjadi suatu sikap yang adaptif dan solutif di tengah perubahan-perubahan baru yang terus terjadi dan tak terelakkan.