Di kelas-kelas sejarah, kita diajari mengingat tanggal atau tahun-tahun bersejarah seperti 1945, 1965, 1998. Kita diminta menghafal siapa yang mendeklarasikan kemerdekaan, siapa yang terlibat dalam G30S, dan kapan Sumpah Pemuda dikumandangkan. Tapi pertanyaan yang lebih penting jarang diajukan adalah “Kenapa kita harus tahu ini semua dan apa maknanya untuk hidup kita hari ini?”

Kita tumbuh dengan sejarah yang lebih sering menjadi museum daripada cermin. Ia dikurung dalam buku teks, dikunci dalam format ujian pilihan ganda. Jadilah pelajaran sejarah sebatas rutinitas: dibaca, dihafal, diuji, lalu dilupakan. Tak heran jika generasi muda mengenal nama-nama pejuang hanya sebatas nama jalan. Bung Hatta, Diponegoro, Ki Hajar Dewantara—semua terdengar akrab tapi asing. Akrab karena sering disebut, asing karena tak pernah sungguh-sungguh dicerna.

Masalahnya bukan pada sejarahnya, tapi pada cara kita menyampaikannya. Sejarah jadi seolah-olah milik masa lalu, padahal semestinya ia juga hidup dalam perbincangan masa kini. Ia harusnya mengusik cara kita melihat dunia hari ini: tentang ketimpangan, keberanian, perubahan sosial.

Yang menyedihkan, kita diajarkan untuk tahu, bukan untuk paham atau mengingat, bukan untuk merefleksikan. Maka lahirlah lulusan-lulusan yang tahu kapan Indonesia merdeka, tapi tak paham kenapa kemerdekaan itu layak diperjuangkan.

Kita sering membanggakan bahwa pelajaran sejarah adalah cara mengenalkan anak-anak bangsa pada identitasnya. Tapi kalau kita jujur, banyak ruang kelas hanya menjadikan sejarah sebagai parade fakta. Guru berbicara panjang lebar, murid mencatat, lalu hafal. Selesai. Ujian menjadi panggung utama, bukan pemahaman.

Dalam sistem pendidikan kita, kemampuan mengulang informasi lebih dihargai ketimbang kemampuan berpikir kritis. Murid yang bisa menyebutkan tahun runtuhnya VOC dapat nilai tinggi, tapi yang bertanya “kenapa VOC bisa jatuh?” justru sering dianggap mengganggu jalannya pelajaran.

Itu sebabnya, sejarah kehilangan nyawanya sehingga tidak lagi menjadi ruang pembelajaran sosial yang hidup dan menginspirasi. Dan sejarah berubah jadi beban hafalan yang harus dituntaskan sebelum bel istirahat berbunyi. Padahal, sejarah seharusnya menyalakan kesadaran. Sejarah adalah panggung bagi manusia untuk belajar tentang sebab akibat, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan moral yang berdampak panjang.

Tapi apa jadinya jika generasi muda justru tumbuh dengan sikap apatis terhadap sejarah bangsanya sendiri? Mereka mungkin tahu siapa Kartini, tapi tak melihat pentingnya memperjuangkan kesetaraan hari ini. Mereka tahu Soekarno memerdekakan Indonesia, tapi tak pernah bertanya tentang “bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan itu?”

Tanpa pendekatan yang menghidupkan, sejarah akan selalu jadi semacam nostalgia akademik. Sejarah hanya akan indah untuk dikenang, tapi tak relevan untuk dijalani. Dan dalam jangka panjang, ini berbahaya. Bangsa yang tahu sejarah tapi tak sadar akan maknanya, mudah diombang-ambing oleh narasi baru yang tak berpijak pada akar.

Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal, nama tokoh, atau urutan peristiwa. Ia adalah narasi besar umat manusia tentang kegagalan dan keberhasilan, tentang jatuh dan bangkit, tentang luka dan penyembuhan. Sayangnya, dalam praktik pendidikan kita—terutama di sekolah dan perkuliahan—sejarah masih terlalu sering disajikan sebagai daftar hafalan, bukan sebagai ruang kontemplasi.

Dalam hal ini, kita perlu berkenalan dengan dua pendekatan penting yang bisa mengubah wajah pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna: Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan Reflective Learning.

HOTS, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, mendorong peserta didik untuk tak sekadar tahu, tapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan gagasan baru. Konsep ini diambil dari taksonomi Bloom yang direvisi—di mana ‘mengingat’ dan ‘memahami’ berada di level terbawah, sedangkan kemampuan seperti ‘menilai’ dan ‘mencipta’ berada di puncak. Dalam konteks sejarah, ini berarti siswa tidak cukup tahu bahwa G30S/PKI terjadi tahun 1965, tapi juga ditantang untuk mengevaluasi narasi-narasi yang berkembang, mencari berbagai perspektif, dan bertanya: “Mengapa cerita ini bisa dibingkai sedemikian rupa selama puluhan tahun?”

Namun berpikir tingkat tinggi saja tidak cukup. Ia butuh dilandasi oleh reflective learning—yaitu kemampuan untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi dan konteks sosial. John Dewey, seorang tokoh pendidikan progresif, menyebut bahwa belajar bukanlah sekadar menelan informasi, melainkan menyaring makna. Ketika kita belajar sejarah, kita seharusnya tidak hanya melihat ke masa lalu, tetapi bercermin padanya. Kita harus bertanya: “Apa yang bisa aku pelajari dari ini untuk hari ini?”

Sayangnya, ruang untuk refleksi seperti ini kerap hilang dalam tekanan kurikulum yang padat dan ujian yang menuntut jawaban cepat. Akibatnya, pelajaran sejarah kehilangan rohnya dan hanya menjadi museum sepi yang hanya dikunjungi untuk sekadar “mengingat”, bukan “menghidupi”.

Padahal, sejarah sejatinya adalah “guru” yang paling sabar. Ia menyimpan petunjuk untuk masa depan, asalkan kita mau mendengarkan dengan cara yang benar. Mengajarkan sejarah tanpa HOTS dan tanpa refleksi menjadikannya sekadar terdengar hebat, agung dan penting, akan tapi tak sampai “menyentuh” hati.

Dengan mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif, kita tidak hanya menghafalkan kisah para tokoh, tapi juga belajar menjadi tokoh dalam sejarah kita sendiri.

Indonesia tidak kekurangan kisah—dari Majapahit hingga Reformasi, dari gerakan petani hingga perlawanan kultural. Tapi sayangnya, semua itu kerap disampaikan seperti potongan puzzle yang tidak pernah disatukan. Kita tahu ini terjadi, lalu itu menyusul, tapi jarang ditanya tentang “Kenapa ini penting? Apa pelajaran yang bisa kita tarik hari ini?”

Maka kita perlu mengubah cara pandang. Sejarah seharusnya bukan hanya diajarkan untuk diingat, tapi untuk direnungkan. Sebab bangsa yang hanya tahu masa lalu tanpa memahaminya, hanya akan mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk yang lebih modern.

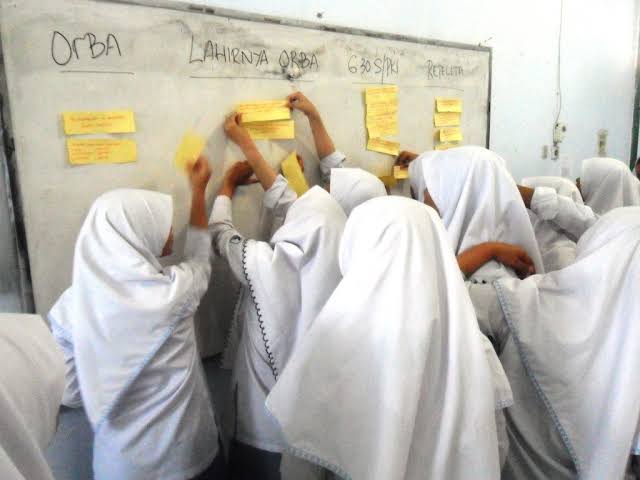

Penerapan HOTS dan reflective learning bukan hal yang sulit jika ada keberpihakan dari guru, kurikulum, dan ruang belajar yang mendukung. Bayangkan jika siswa SMA yang mempelajari Perang Diponegoro tidak berhenti pada siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi ditantang untuk memahami bagaimana kekuasaan bisa digugat oleh keberanian, atau bagaimana budaya lokal digunakan sebagai alat perlawanan terhadap ketidakadilan. Atau, mungkin, bagaimana peristiwa Malari 1974 bisa memunculkan diskusi soal hubungan mahasiswa, negara, dan kritik sosial.

Pendidikan sejarah yang hidup akan membentuk generasi yang sadar akan akar, tapi tak terperangkap dalam masa lalu. Mereka bisa berkata: “Aku tahu dari mana aku berasal, dan aku tahu harus ke mana melangkah.” Inilah bekal penting bagi masyarakat yang ingin tumbuh, tapi tak kehilangan jati dirinya.

Sudah waktunya kita mengajarkan sejarah seperti membacakan kompas. Dengan kata lain, sejarah bukan untuk sekadar nostalgia, tapi untuk menavigasi arah. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengingat sejarahnya, tapi juga yang bisa memaknainya, menghayatinya, dan melampauinya.