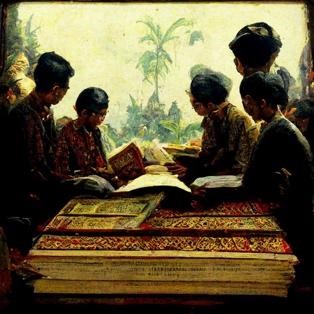

Islam masuk ke Nusantara tak hanya melalui jalur perdagangan, tapi juga transmisi ilmu. Satu di antara produk otentik sebagai penandanya adalah kitab kuning.

Selain di Indonesia, kitab kuning agaknya tidak akan kita temukan di negeri-negeri Islam lain. Bisa saja kitab kuning sudah digunakan pada masa sebelum Islam, di mandala-mandala Hindu-Budha, hingga berubah bentuknya yang sekarang menjadi pesantren.

Martin van Bruinessen dalam karya bukunya berjudul “Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat”, menyebut bahwa kitab kuning sudah dipelajari sejak abad ke-16. Azyumardi Azra dalam bukunya “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII”, berpendapat mula-mula kitab-kitab itu dipelajari oleh jaringan ulama Nusantara yang terhubung dengan dunia Timur Tengah sebagai otoritas kecendekiaan Islam.

Di abad-abad kemudian, otoritas-otoritas bergerak (ulama) itu disemaikan ke dalam bentuk pendidikan lokal bernama pesantren. Martin Van Bruinessen menduga baru di abad ke-18, pesantren berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berciri kontinuitas, sekaligus adaptif atas perubahan zaman. Dengan demikian, di kurun waktu itu hingga sekarang, pesantren terus eksis dan menjadi lembaga pendidikan yang paling survive di tengah perubahan-perubahan dunia yang semakin cepat.

Sementara itu, bagi Nurcholish Madjid dalam karya Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, pesantren menjadi saksi bisu atas takdir Islam Indonesia yang mengalami persimpangan sejarah. Ia berhipotesa, seandainya Indonesia tidak mengalami periode kolonial, sangat mungkin pesantren-pesantren yang ada saat ini mampu menjelma layaknya perguruan-perguruan tinggi terbaik sebagaimana di negeri-negeri Eropa. Pasalnya, Islam saat itu berada di pusat kota-kota bandar.

Hal demikian sama dengan yang dialami oleh perguruan-perguruan tinggi di Eropa, selain berada di pusat-pusat kota juga berawal dari biara-biara yang berorientasi keagamaan; sebut saja dua di antaranya adalah Harvard, dan Oxford. Fakta sejarah bahwa Indonesia mengalami persimpangan dan mengalami periode kolonial lantas mengubah dan membentuk corak pesantren hari ini.

Terhitung hingga saat ini, saya menilai Martin van Bruinessen, Azyumardi Azra, dan Zamakhsyari Dhofier merupakan sarjana paling otoritatif dalam menulis khazanah keilmuan kitab kuning dan pesantren jika ditinjau dari sudut akademis. Sebagaimana disinggung di alinea awal, medium kitab kuning (kitab berwarna kuning) sebenarnya sudah digunakan di masa sebelum Islam. Kemudian saat Islam mulai memiliki pengaruh yang meluas beriring dengan terbentuknya jalur perdagangan, kitab kuning turut digunakan oleh para sarjana-sarjana Islam (ulama Nusantara) sebagai medium transmisi ilmu dan persebaran agama Islam.

Kemudian di abad-abad selanjutnya, kitab kuning digunakan secara resmi untuk bahan pengajaran di pesantren-pesantren. Martin van Bruinessen menyebut alasan pokok munculnya pesantren-pesantren ini selain sebagai transmisi ilmu, juga karena semakin menguatnya persebaran Islam di Nusantara.

Sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab klasik pra-Islam, kitab kuning merupakan karya teks yang menggambarkan tingkat keterpelajaran (intelektual) seseorang. Maka demikian pula yang tergambar dalam kitab kuning di pesantren, keseluruhannya merupakan karya intelektual Islam; mulai dari etika, teologi, gramatika bahasa (nahu, saraf), amaliah praktis keseharian (fikih), mistisisme (tasawuf), dan lain sebagainya.

Kitab kuning menggunakan teks dan bahasa Arab, namun pengajaran dan pensyarahannya (komentar-ulang) menggunakan bahasa lokal. Di Nusantara, tradisi pensyarahan mengakar kuat di kalangan para ulama Melayu dan Jawa, kendati pun tradisi itu bermula dari ulama-ulama Islam abad pertengahan seperti halnya Imam Al-Ghazali.

Tradisi pengajaran dan pensyarahan menggunakan bahasa lokal di kalangan ulama Melayu dan Jawa dinilai unik; di samping melahirkan tradisi baru (arab pegon), juga karena Islam yang kemudian ditransmisikan ke dalam kitab kuning itu bisa menyentuh langsung pada basis masyarakat paling dasar. Maka pesantren yang merupakan basis pendidikan di masyarakat, turut bisa menerima dan menampung perubahan pada tingkat dasarnya pula.

Dengan demikian, bahasa dan aksara Arab-Islam itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Ia sudah ditradisikan ulang dan menjadi dinamika kebudayaan lokal baru yang kemudian melahirkan kebudayaan kosmopolis Arab di abad ke-14 hingga abad ke-16 Asia Tenggara.

Martin van Bruinessen menemukan beberapa fakta menarik bahwa kitab-kitab yang dipelajari di pesantren hari ini merupakan kitab yang dipelajari pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Hal tersebut merujuk dan berdasar pada temuan naskah-naskah Melayu dan Jawa yang dibawa ke Eropa. Di antaranya; naskah-naskah Melayu terdiri dari tafsir dua bab penting dari Al-Qur’an, dua hikayat bertema Islam, kitab hukum pernikahan (dalam bahasa Arab dengan terjemah antarbaris), dan sebuah terjemahan syair dari puji-pujian terhadap Nabi (Qasidah Burdah-nya Al-Bushiri).

Kemudian dalam naskah-naskah Jawa, terdapat Wejangan Seh Bari, (sebelumnya dikenal sebagai Kitab Sunan Bonang), kemudian karya besar Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin dan kitab Tahmid, ringkasan Minhaj Al-Abidin, Syarh fi Daqaiq (syarah kitab popular tentang kosmologi dan eskatologi), dan judul lain Al-Kanz Al-Khafi (harta tersembunyi), dan Ma’rifah Al-‘Alam (terbukanya tabir dunia).

Sebagai penutup, saya lantas sependapat dengan Gus Dur yang beberapa dekade lalu menggulirkan wacana pribumisasi Islam. Bagi saya, kitab kuning dan pesantren merupakan produk otentik dari wacana tersebut. Ia menjadi ciri periode kedua Islam di Nusantara, setelah periode peralihan (pertama) yang telah ditransformasikan oleh para wali sembilan (wali sanga). Maka periode kedua, saya menandai dengan munculnya para sarjana Islam (ulama/cendikia) yang terhubung dengan dunia Islam di Timur Tengah, sebagai diterangkan oleh Azyumardi Azra dalam karya disertasi yang ditulisnya.

Para sarjana Islam (ulama) yang telah menimba dan memiliki segudang ilmu itu lantas membawa dan menyemaikan dengan cara yang arif; yaitu menggunakan medium lokal yang ada (kitab kuning dan pesantren) sebagai penyemaian ilmu dan persebaran agama Islam. Dari hal demikian, Islam yang mempribumi itu menjadi aktual dan relevan, karena selain pengajaran ilmu dan penyemaian Islam, juga sebagai tanda kematangan diri dari keduanya.