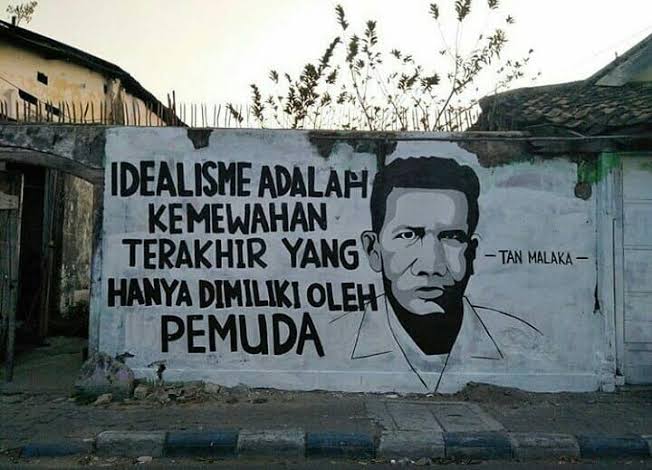

Dalam diskursus sosial sehari-hari, idealisme kerap dianggap sebagai sikap yang tidak membumi, seolah hanya layak dipeluk oleh mereka yang masih muda dan belum “terpapar” realitas kehidupan. Sebaliknya, realisme diposisikan sebagai bentuk kedewasaan—penerimaan terhadap dunia sebagaimana adanya, lengkap dengan ketimpangannya.

Dikotomi tersebut bukan hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga menutup kemungkinan untuk membangun sebuah pendekatan yang kritis dan transformatif terhadap kenyataan. Padahal sejarah memperlihatkan, tidak sedikit tokoh yang mampu memadukan keduanya—berpijak pada kenyataan sambil tetap menggenggam visi ideologis yang tegas.

Karl Marx, misalnya, dalam karya-karyanya bukan hanya menyajikan kritik atas sistem kapitalisme secara filosofis, tetapi juga menyusun kerangka ekonomi-politik yang sangat konkret. Ia tidak berbicara dalam ruang hampa. Konsep-konsep seperti alienasi, eksploitasi, dan perjuangan kelas lahir dari pengamatan terhadap realitas material yang dialami oleh kaum proletar pada zamannya. Marxisme bukan sekadar ideologi utopis, tetapi juga suatu bentuk realisme historis—yakni upaya memahami dan mengubah dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut angan-angan belaka.

Antonio Gramsci, seorang filsuf dan aktivis politik Italia, melanjutkan warisan ini dengan konsep hegemoni budaya dan intelektual organik. Gramsci memahami bahwa dominasi kelas tidak hanya berlangsung melalui kekuatan ekonomi atau kekerasan negara, tetapi juga melalui kontrol atas ide dan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Prison Notebooks, ia menulis bahwa, “Ideologi dominan adalah ideologi kelas yang berkuasa.” Artinya, realitas sosial bukan hanya diciptakan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh narasi-narasi yang dianggap normal dan wajar. Melawan ketidakadilan, menurut Gramsci, tidak cukup dengan revolusi fisik semata, tetapi juga memerlukan perjuangan budaya dan intelektual. Dalam konteks ini, idealisme menjadi kekuatan penggerak untuk menciptakan narasi tandingan, namun tetap harus dibarengi dengan strategi realistis agar efektif dan membumi.

Menariknya, nilai-nilai seperti keadilan sosial, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan kritik terhadap dominasi kekuasaan juga secara kuat hadir dalam ajaran dan praktik hidup Nabi Muhammad SAW.

Sebagai tokoh spiritual sekaligus pemimpin sosial, Nabi tidak hanya menyampaikan ajaran tauhid, tetapi juga mendekonstruksi struktur sosial masyarakat Mekkah yang timpang. Keberpihakan beliau terhadap kaum lemah tidak bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret: membebaskan budak, memperjuangkan hak perempuan dan anak yatim, serta menciptakan sistem distribusi zakat dan wakaf sebagai instrumen keadilan ekonomi.

Hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat ditolong dan diberi rezeki karena keberadaan orang-orang lemah (HR Bukhari), bukan sekadar ungkapan belas kasih, melainkan prinsip dasar dari visi sosial Islam: bahwa keberlanjutan suatu komunitas justru bergantung pada sejauh mana ia memuliakan dan melindungi yang rentan. Ini adalah bentuk ideologi yang lahir dari spiritualitas, tetapi dibumikan dalam struktur sosial.

Yang patut dicermati, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap realitas. Ia tidak memaksakan perubahan dengan cara konfrontatif semata, tetapi memilih jalur strategi, diplomasi, bahkan kompromi sejauh tidak mengkhianati nilai-nilai prinsipil. Hijrah ke Madinah adalah contoh klasik dari realisme Nabi dalam membangun kekuatan sosial-politik yang lebih solid. Ketika pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh elit tertentu, Nabi membangun pasar baru yang terbuka dan adil, memberi ruang bagi ekonomi rakyat. Ia menunjukkan bahwa transformasi sosial bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal membaca konteks dan bertindak strategis.

Dalam perspektif ini, kita dapat pula menyinggung gagasan Max Weber mengenai etika tanggung jawab (ethic of responsibility) dan etika keyakinan (ethic of conviction).

Weber menjelaskan bahwa dalam dunia nyata, pemimpin atau agen perubahan tidak bisa hanya bertindak berdasarkan keyakinan moral yang mutlak, melainkan juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Seorang nabi, reformis, atau aktivis sejati adalah mereka yang bisa menyeimbangkan kedua etika tersebut—tetap berpegang pada nilai, namun sadar akan realitas yang dihadapi.

Dari Marx, Gramsci, Weber, hingga Nabi Muhammad SAW, kita belajar bahwa idealisme dan realisme bukanlah dua entitas yang mesti dipertentangkan. Justru, dalam sintesis keduanya terdapat potensi besar untuk perubahan sosial yang berakar pada etika dan berpijak pada realitas.

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang sering terjebak antara apatisme pragmatis dan idealisme kosong. Pendekatan semacam ini menjadi amat relevan.

Dengan demikian, alih-alih memilih antara menjadi idealis atau realistis, yang dibutuhkan hari ini adalah kapasitas untuk terus mempertahankan kompas moral (ideologi), sambil berjalan di atas tanah yang konkret (realitas). Itulah yang membedakan aktivisme yang transformatif dari sekadar romantisme perlawanan, atau sebaliknya, dari pragmatisme yang membebek pada kekuasaan.

Sebab, sebagaimana sejarah telah menunjukkan: perubahan sejati lahir dari keberanian memimpikan dunia yang lebih adil, dan kesediaan untuk berjuang di tengah dunia yang belum adil.

Sebagaimana dikatakan Gramsci, “Pesimisme akal, optimisme kehendak.” Kalimat ini menggambarkan dengan sangat baik jembatan antara realisme dan idealisme. Mengakui realitas yang suram adalah langkah awal dari perjuangan. Namun yang lebih penting adalah memiliki kehendak, harapan, dan visi untuk mengubahnya. Dan di sanalah etika sosial kita menemukan pijakan dan arah.