Di bawah menara yang sama, dua bahasa berkumandang. Yang satu mengendap di dada, berbisik lewat bayang dan metafora. Yang satu menggema dari pengeras suara, tegas, kering, dan penuh perintah. Satu kita sebut sastra sufi. Yang lain kita kenal sebagai ujaran agama.

Di Indonesia, keduanya hidup bersama, tapi tak selalu saling bicara. Kita sering menyebut Indonesia sebagai negeri yang ramah terhadap keragaman Islam, mulai dari yang skripturalis hingga yang mistik.

Namun dalam kenyataan hari ini, ruang-ruang publik (baik fisik maupun digital) justru lebih sering diisi oleh ujaran-ujaran keagamaan yang mengusung ketegasan, doktrinasi, dan tuntutan terhadap umat, ketimbang perenungan eksistensial yang bernuansa batiniah.

Lantas ke mana perginya suara sastra sufi yang dulu pernah hidup di lidah para penyair dan kiai kampung? Dan mengapa dua bahasa ini yang sama-sama mengklaim berbicara atas nama Islam semakin terlihat asing satu sama lain?

Bahasa yang Tak Mencaci

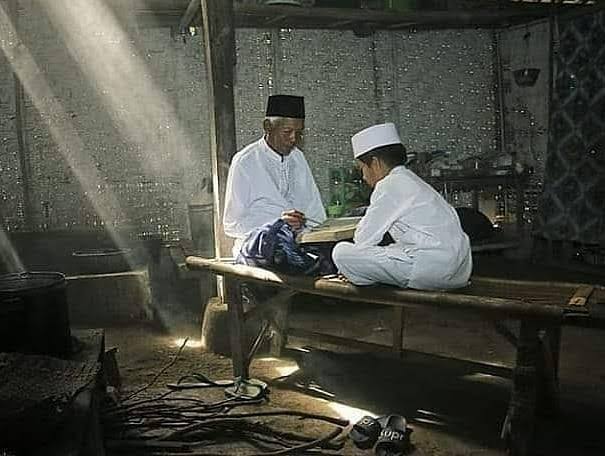

Sastra sufi tumbuh dari kesadaran akan keterbatasan manusia dan kelimpahan kasih Tuhan. Ia berangkat dari kerinduan dan ketakpastian, bukan dari klaim dan kepastian. Maka jangan heran jika Rabi’ah al-Adawiyah mengucap cinta pada Tuhan tanpa imbalan surga. Atau Hamzah Fansuri membubuhkan nama Tuhan dalam tubuh kapal dan angin dan jalan kereta api.

Bahasa sastra sufi tidak lahir untuk mencaci. Bahkan ketika ia menyindir, sindiran itu nyaris tak terasa. Ia lebih ingin membawa orang merenung, bukan mengutuk. Tidak ada istilah “kafir”, “murtad”, “sesat”, atau “bid’ah” dalam kosa katanya. Yang ada justru pertanyaan, ironi, dan pernyataan puitik yang membuka ruang tafsir.

Bandingkan ini dengan ujaran agama hari ini yang diproduksi secara massal lewat ceramah di media sosial, khutbah Jumat, kultum di televisi, konten-konten dakwah. Sebagian besar di antaranya mengedepankan diksi perintah, larangan, ancaman, dan kategorisasi identitas: siapa yang benar, siapa yang salah; siapa yang layak, siapa yang hina. Di sinilah letak konflik fundamental. Yang satu berbicara dengan bahasa puisi dan kasih, yang lain berbicara dengan bahasa otoritas dan hukuman.